सिसकियों की संगत पर प्रेम की पुकार

- ज्योतिष जोशी

(1)

देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने को हैं। इन वर्षों में पूरे देश की सामाजिक संरचना बदली है। शहर भी बदले हैं तो गाँव भी। पर पूँजी की जिस केन्द्रीयता को लेकर एक ध्रुवीय सत्ता संरचना के विरुद्ध सामाजिक संघर्षों का जो हमारा इतिहास रहा है, वह कमोबेश वैसा ही है, परिवर्तन केवल सत्ता केन्द्रों के स्थानान्तरण में ही दिखता है। इस पूरी अवधि में सत्ता के स्थानान्तरण के साथ पारम्परिक के मूल्य मान, जिसे आप चाहे तो प्रतिष्ठा मूल्य कह लें, भी अपनी पूरी जड़ता के साथ उपस्थित रहे हैं – जिसमें सवर्ण जातियों की श्रेष्ठता का दम्भ, प्रभुता का मद और उत्तमता का अमानवीय दर्प बदले हुए सत्ता केन्द्रों से जा मिला है जिसे देखने समझने के प्रयत्न लगभग नहीं हुए हैं। सातवें दशक से सामाजिक बदलाव की जो प्रक्रिया चली, वह नवें दशक तक आते-आते और भी विकृत हुई है जो नयी सदी के इन वर्षों में यथार्थ के जिस विरूपण में बदली है, उसे देखते भय होता है। भय का मुख्य कारण यही है कि स्थितियाँ जस की तस हैं, बदले हैं तो सिर्फ सत्ता केन्द्र, और उनके प्रतिष्ठा मूल्य पहले से अधिक घातक और संक्रामक बनकर उभरे हैं। अपने से छोटी जातियों के प्रति घृणा, उन्हें कमतर मानना और और उन्हें अपने कामों में लगाए रखकर शोषण करना, बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। अब प्रेमचन्द का संघर्षरत किसान नये सत्ता केन्द्रों का स्तम्भ है तो रेणु की निस्पृह भोली जनता अपने ही हितों के विरुद्ध जाकर नये – नये छद्मो में जीने में रस लेने लगी है। इस दुष्चक्र में सामाजिक परिवर्तन के आधारभूत प्रश्न अपनी जगह अब भी कायम हैं।

यह वे बिन्दु हैं जिन्हें लक्ष्य कर हिन्दी में उपन्यास लेखन की कोशिश वर्षों से नहीं हुई है। यह बदला हुआ यथार्थ ग्राम्य जीवन की सांगीतिकता को ध्वस्त करती पशुता में विन्यस्त हो गया है,

इसलिए ग्राम-मोह से जुड़ा अतीत राग भी अब भयावह दुस्वप्न- सा लगता है। गाँव से होते बेपनाह पलायन और विस्थापित आबादी के पुनः न लौट पाने की लाचारी के पीछे यह आक्रान्त करती हुई पशुता ही अधिक दोषी है, जो एक तरफ नगरों के ढाँचागत समीकरणों को बदल रही है, तो दूसरी तरफ गाँव को ऐसे अन्धकार में धकेल रही है जहाँ रोशनी की आमद स्वप्न-सा ही लगता है। सड़कों के बन जाने, बिजली आ जाने, माल मवेशियों को विस्थापित कर, ट्रैक्टर, पम्प सेट, नलकूप आदि के आ जाने भर से गाँव की किस्मत नहीं बदलने वाली; क्योंकि इससे भी जो सामूहिक अकर्मण्यता बढ़ी है उसने भी ग्रामीण समाज में नयी-नयी विकृतियों को जन्म दिया है।

इससे बदले हुए सामाजिक सत्ता केन्द्रों में वे मझोली जातियाँ आ गयी हैं जो यदा-कदा असामाजिक कामों में लिप्त रही हैं। इनमें वे जातियाँ हैं जो एक दौर में सवर्ण जातियों के अनाचार का हथियार रही हैं और उनसे सामन्ती अत्याचारों को शक्ति मिलती रही है। समय बदलने के साथ सड़े गले सामन्ती मूल्यों को गले लगाकर जीने की राह पकड़ने वाली इन जातिगत व्यवस्थाओं की शिनाख्त करती रचनाओं विशेषकर, उपन्यास लेखन की बहुत कमी रही है। इसका स्पष्ट कारण यही है कि अब ग्रामीण जीवन के बदले यथार्थ से लेखकों का अनुभूतिगत सम्बन्ध नहीं रहा है और न ही लेखकीय निजस्व के विलय की सामर्थ्य ही। गाँव अब सिर्फ राग में रह गया है, जो यदा-कदा अतीत के गीत में बजता है। उसे उठाना, उसे जीना और उसे अपने आत्म में प्रक्षेपित कर स्वयं को ही तोड़फोड़ कर चीत्कार जो कर सकेगा, गाँव को अपने में जी सकेगा, वही अब उसे बदलते यथार्थ में देख सकेगा। यह जीना एक तरह से उस गाँव को मारकर मरना है जिसे उसने मोह के आवरण सहित हृदय में छुपा रखा है जो उसके मन में संचित उच्छल प्रेम के आवेग की तरह रहा है। कहना ना होगा कि इस रूप में अब गाँव एक ऐसा सत्य है जिससे टकराते हुए लेखक को अपने ही शब्दों में उसे झेलना है, स्पष्ट है कि प्रेमचन्द का सत्याग्रह और रेणु के सामूहिक नेतृत्व का आह्वान; बदली हुई सामाजिक प्रक्रियाओं के दृष्टि केन्द्रों को जाने समझे बिना हमारी सहायता नहीं कर सकते कि हम आज के गाँव की जटिल संरचनाओं में जाकर उस भाव सत्य को पकड़ सकें जो हमारे वर्तमान में छिपे भविष्य की आगत सम्भावनाओं से परिचित करा सके।

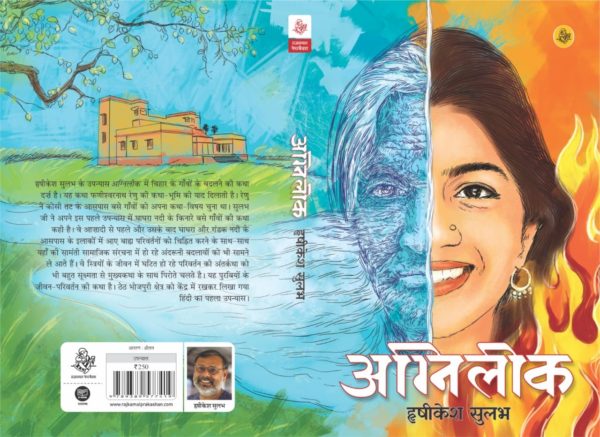

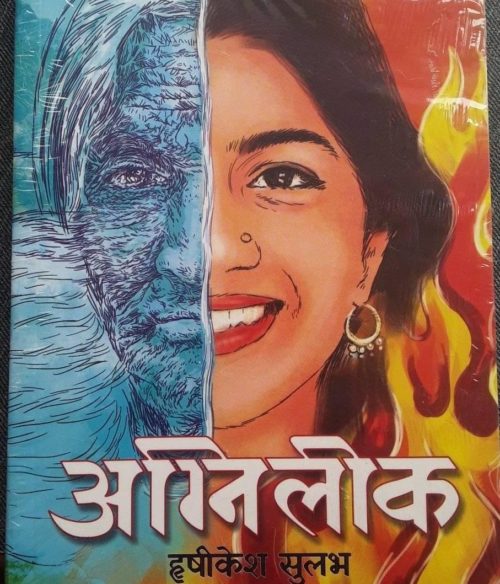

इसी बिन्दु पर हम हृषीकेश सुलभ के उपन्यास’अग्निलीक’ के महत्त्व को समझ पाते हैं जो सामाजिक परिवर्तनों के साथ-साथ आयी विकृतियों और परम्परा से चली आ रही वर्चस्ववादी जड़ता को लक्ष्य करके लिखा गया है। सामन्ती ऐंठ किस तरह स्थानान्तरित होकर नये बने सत्ता केन्द्रों में पहुँच गयी है और किस तरह अब अधिक कट्टर हो चली है,यह दिखाते हुए हृषीकेश सुलभ गाँव के बदलते चरित्र को बिना किसी राग-द्वेष के अंकित करते हैं। वे इस विकृति के विभिन्न दृष्टिकेन्द्रों को विवेचित करते हुए अतीत और वर्तमान के साथ भविष्य की भी यात्रा करते हैं जो अधिक भयावह और मारक दिखाई देता है। कथाकार सुलभ लोक के बहुचर्चित लेखक हैं जिन्होंने शूद्रक के’मृच्छकटिकम्’ की’माटी गाड़ी’ नाम से पुनर्रचना की है, रेणु के’मैला आँचल’ का नाट्य रूपान्तरण किया है और’अमली’,’धरती आबा’ सहित लोक प्रसिद्ध रंगकर्मी भिखारी ठाकुर पर’बटोही’ नामक नाटक लिखा है। अपने छहों कहानी संग्रहों में लोक चेतना और लोकरंग के बहुविध आयामों को प्रखरता से आंकने वाले सुलभ जिस भाव से लोक को जीते और प्रतिक्षण उसे महसूस करते हैं वह’अग्निलीक’ में उसी तन्मयता में दिखता है, पर उनका लोक राग कहीं भी अन्धराग नहीं बन पाता।

’अग्निलीक’ की मुख्य कथा अकलू यादव सहित उनकी चार पीढ़ियों की है जिसमें हम क्रमशः जिस परिवर्तन को देखते हैं उसी में वे विकृतियाँ भी पाते चलते हैं जो हमारी सामाजिक अधिरचना की मूलभूत समस्या रही हैं। पीढ़ियों के बीच पसरी क्रमवार कथा- यात्रा में स्थानीय स्वशासन निकाय के रूप में पंचायत भी है जिसका चुनाव और उसमें नाना तरह के अपनाए जाते ष हमारी विफल और प्राणघातक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था की पोल खोलते हैं।इस मुख्य कथा में ही धीमी आंच में सुलगते-तपते कुछ ऐसे चरित्र भी हैं जो प्रेम करते हैं और कभी अपना प्राप्य नहीं पाते। छल, छद्म और षड्यन्त्र में विन्यस्त प्रतिष्ठा मूल्य उनके प्रेमियों को जीने तक का अधिकार नहीं देते। इसके साथ-साथ अपने पराभव को प्राप्त सवर्ण समाज, लगातार संघर्ष करती जातियों का समाज और मुस्लिम समाजों में अगड़े-पिछड़े की मर्मान्तक कथाएँ भी उपन्यास की मुख्य कथा का हिस्सा हैं। पुलिस कचहरी, ग्रामीण अन्धविश्वास, ठेकेदारियों में पलते षड्यन्त्र, जातिगत घृणा और कटुताएँ तथा छल- फरेब से भरे समाज का जो चित्र हम देख पाते हैं, वह कंपा देने वाले हैं। पर इसी में अन्तर्धारा के रूप में बह रहे प्रेम-नद का संस्पर्श पाकर धन्य भी होते हैं और हिंसा के भयावह चीत्कार के बीच प्रेम के सुवासित बयार से किंचित सुख भी पाते हैं।

यह देखना और पाना आश्चर्य ही है कि विशुद्ध छल – फरेब और आतंकित करने वाले कथा सूत्रों में कथाकार सुलभ यथार्थवाद के नाम पर किसी प्रचलित मतवाद का शिकार नहीं होते। जीवन सत्य को पकड़ने, उसमें अपनी संसक्ति को पाने और मानव संघर्षों की कथा के क्रम में इतिहास, राजनीति तथा मनोविज्ञान के अन्तः सूत्रों के परीक्षण में वे कवित्वपूर्ण दृष्टि से काम लेते हैं। यही वह दृष्टि है जो लेखक सहित पाठक के भी आत्म का परिष्कार करती है और उसके अन्त:करण के आयतन को विस्तृत करती है। हिंसा, तनाव, छल, षड्यन्त्र और आत्मघात से भरे इस समाज में जो अब भी जीवन रस के रूप में उपस्थित है, वह प्रकृति है, उसकी सुरभि है, नदियों का कल कल है, हरीतिमा बिखेरते लहलहाते खेत हैं और वह प्रेम भी है जो झरने के संगीत की तरह फूट पड़ता है। इसी में जीवन है और कदाचित सभी आपदाओं – समस्याओं का एकमात्र समाधान भी; घागरा के तट पर लीला और जसोदा के इस प्रेम में ही वह जीवन रस है जो’अग्निलीक’ का प्रस्थान भी है-

“घागरा के तट पर जब आलाप भरते लीला, पूरी पृथ्वी सांस रोककर सुनती। लीला शाह का कंठ स्वर सुन धूसर बलूही माटी के रंगमंच पर नाचती थी घाघरा। घागरा के झर झर बहते कज्जल जल का संगीत लीलाशाह के स्वर से मिलकर तट के जीवन को स्पन्दित करता। पृथ्वी और आकाश के सारे चर – अचर जसोदा के भाग्य को सराहते। अपने लीला के कंठ से झरते अमृत की धारा में जसोदा डूबती उतराती रहती। कभी उसके होठों पर स्मित की चमक और आँखों में विस्मय की कौंध उभरती, तो कभी लीला की टीस भरी आवाज उसके भीतर उतरती और कलेजे में अनगिनत छेद कर जाती। फिर उसकी आँखों में मेघ बरसने लगते थे। (पृष्ठ 37-38)

पूरे उपन्यास में प्रेम की यह अजस्र अन्तरधारा प्रवाहित है जिसके विरुद्ध नाना तरह के षड्यन्त्र होते हैं, प्रिय को उसका प्राप्य नहीं मिलता, पर यह प्रेम ही उस समूचे माया तंत्र को छिन्न-भिन्न कर देता है जो उसके मार्ग में आता है। कह सकते हैं कि प्रेम की प्रतिष्ठा की यह कवित्वपूर्ण दृष्टि ही वह बड़ी मानवीय दृष्टि है जिसका प्राप्य जीवन है। इसी को कथा आलोचना के स्थपति नेमिचन्द्र जैन’जीवन के सौरभ की पहचान’ कहते हैं जिसे कवित्वपूर्ण दृष्टि के बिना देखना सम्भव ही नहीं है। बेपनाह पसरी उदासी,विकृति, षड्यन्त्र,हिंसा और जय – पराजय के संसार में प्रेम ही वह तत्व है जो हमें अपने निजस्व का विलय सिखाता है – वही जीवन का काव्य है।’अग्निलीक’ को इस प्रेम से परे देखना उसे न समझना है। समूचे राजनीतिक -सामाजिक बदलावों और छल- छद्मों के बीच में प्रेम ही है जो जीने का और अन्ततः अपने को फिर फिर पा सकने का कारण बनता है। जसोदा को उसका लीला नहीं मिलता, कुन्ती को मुचकुन्द,रामझरी को अकलू और स्वयं जसोदा की परपोती रेवती को उसका मनोहर,जो मुखिया के चुनाव में जबरदस्ती झोंक दिए जाने के बाद भी अपने प्रिय की प्राप्ति को ही अपना एकमात्र ध्येय मानती हुई कहती है-

” तुम नहीं समझ सकते मनोहर। तुम सिर्फ गरीबी से लड़ रहे हो। जाति से लड़ रहे हो। मैं एक लड़की हूँ और अपने से कई गुना ताकतवर हर जाति और धर्म के पुरुषों से लड़ रही हूँ। तुम्हारी दरिद्रता और जाति कुछ देर के लिए तुम्हारे मनोबल को तोड़ सकती है। पर मैं जिन से लड़ रही हूँ यह लोग बाबा, पिता, भाई या परिजन होते हुए भी मेरी पूरी जिन्दगी को तबाह कर सकते हैं। मेरा लक्ष्य पहले भी आयीएएस बनना नहीं था। आज भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मुकाबले पढ़ाई में बहुत पीछे हूँ। बस एक साध थी, तुम्हारे साथ पढ़ते रहने की साध। मेरा लक्ष्य तुम हो मनोहर। तुम और केवल तुम। तुम्हें पाने के लिए मेरी असली लड़ाई अब शुरू हो गयी है मनोहर।” (पृष्ठ 243)

यह भी पढ़ें- भूमण्डलीकरण के दौर में हिन्दी सिनेमा

यह अकारण नहीं है कि रेवती के प्रेमी मनोहर रजक की हत्या के बाद उपन्यास समाप्त हो जाता है। जसोदा का रेवती में रूपान्तरण और प्रेम की उसकी अप्राप्यता के अछोर विस्तार को सहेजती मनोहर की मृत्यु की सूचना पाकर’अँधियारे में अपने थरथराते पाँवों पर स्मृतियों के चिथड़े ओढ़े खड़ी’ रेवती की भाव दशा यही है-

“एक अनश्वर पुकार उसकी अस्थियों में, शिराओं के बहते रक्त में, मांस -मज्जा में चीख बनकर गूँज रही थी। अचानक उसे मनोहर दिखे। लीलाधर यादव के अँधेरे आँगन में खड़े थे मनोहर। आँगन के अँधियारे में खड़ी उसकी आजी जसोदा देवी का चेहरा उभर आया। ताम्बई गोराई वाले चेहरे पर उम्र की अनगिनत गहरी लकीरों वाला चेहरा। रेवती जब आजी का चेहरा याद करती थी, उसे इन्हीं लकीरों में नदियों की जलधाराएँ दिखती थीं। आज इन लकीरों में मटमैली रेत भरी थी। रेवती ने अँधेरे में हाथ बढ़ा कर अपनी आजी यशोदा देवी का चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया। एक विलाप स्वर फूटा जो अग्निलीक की तरह धरती से आसमान की ओर ऊपर उठता गया।” (पृष्ठ 256)

इस तरह जीवन-रस की तरह प्रेम उपन्यास के अन्तस्तल में अन्तर धारा की तरह आद्योपान्त प्रवाहित है जिसे आँकते- डूबते हृषीकेश सुलभ जितने स्वयं पसीजते हैं उससे अधिक पाठकों को द्रवित कर देते हैं। उपन्यास का असल प्राप्य यह प्रेम ही है, भले वह मिलता नहीं, पर हमेशा मौजूद रहकर अपना विस्तार करता है। जसोदा से कुन्ती, कुन्ती से रेवती तक लगातार चलती रहती है यह धारा घाघरा तट के उत्फुल्ल प्रणय क्रीड़ा की याद दिलाती रहती है।’अग्निलीक’ में रेशमा, मुन्नी बी, गुलबानो और रामझरी का भी प्रेम है पर यह प्रेम थोड़ा भिन्न है और प्रकृतया इतना उदात्त भी नही। लेकिन वह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है और उपन्यास को बहुआयामी बनाने में उसकी भूमिका कम करके नहीं आँकी जा सकती।

(2)

’अग्निलीक’ में जिस प्रेम की वेदना और उसकी परिणति एक भयावह अवसाद में डाल देती है,उसका असल नियामक वह सामाजिक बदलाव है जो एक नये सत्ता केन्द्र में तो स्थानान्तरित हुआ है पर प्रभुता और श्रेष्ठता का पारम्परिक दम्भ अपनी जड़ता में अधिक कट्टर होकर उभरा है। उसमें न तो मानवता बची है और न ही सहिष्णुता। छल, छद्म और अनीति से अपना वर्चस्व बढ़ाए जाने का आदर्श जो कभी ऊँची जातियों का रहा है,वही अब मझोली और निम्न जातियों तक पैर पसार चुका है। यह वह सामाजिक यथार्थ है जो राजनैतिक और जातिगत संरचनाओं के यथार्थ के स्तर पर रेणु के बाद ग्राम्य जीवन का वास्तविक स्वरूप बन गया है जिसमें अब संगीत नहीं,चीत्कार है और महज एक के बदले दूसरे सत्ता केन्द्र का उद्भव है जो पहले से भी अधिक घातक और कट्टर है। इसमें सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सौहार्द जैसे मूल्य सिरे से नदारद हैं।

उपन्यास की मुख्य कथा के प्रधान चरित्र अकलू यादव हैं जो राजपूत रामबरन सिंह की हलवाही करते हैं और उनकी जमीन के कुछ हिस्से को बटाई पर जोत कर गुजारा करते हैं। दो बीघा धनहर और एक बीघा गोंयड़ जमीन की बटाई के साथ एक गाय उनकी गृहस्थी को जैसे-तैसे चलाती है। उनका देह-सम्बन्ध रामबरन सिंह की विधवा बहन रामझरी से है जो मायके में रहती है। यह वह दौर है जब भारत पराधीनता से युद्ध कर रहा था। तब के छपरा जिले के गाँव देवली में बबुआन का राज था और भूस्वामी का समूचा रोब दाब राजपूतों में ही था। इन दिनों दरौली के पास घाघरा नदी के किनारे बसे गाँव अमरपुर में राम आसरे यादव का घर था जिनके दो बेटों और एक बेटी जानकी के बाद की अन्तिम सन्तान थी जसोदा। राम आसरे यादव चोरी के माल-मवेशियों को औने पौने दाम में खरीद कर नदी पार बेचने का काम करते थे। उनके गोतिया – दयाद इसी धन्धे में शामिल थे और अनेक आपराधिक मामलों में नामजद भी। उधर दरौली,सिसवन और रघुनाथपुर के थाने इनसे परेशान थे और अँग्रेज पुलिस हुक्काम दियारा के इन डकैतों को पकड़ पाने में नाकाम। राम आसरे यादव की भलमनसाहत ही थी कि उन्होंने अपने बेटों को इस धन्धे से अलग रखा था। जसोदा अमरपुर के इन्हीं यादव परिवार की चहेती थी जो अपने ही गाँव के महाजन रामजस साहू के बेटे लीलाशाह से प्रेम करती थी। सुन्दर सुकान्त लीलाशाह जितने भव्य थे,उतने ही मीठे सुर के गायक भी। पिता रामजस की सूद -ब्याज के धन्धे को देखने की उन्हें फुर्सत न थी। वे दिन भर गाँव में चहकते फिरते। वे जाति – बरन की दीवारें लाँघ नयी व्याहताओं के साथ हँसते- विहरते थे और धीरे-धीरे जसोदा के मन में हीरामन तोता बन बैठ गये। दोनों का प्रेम परवान चढ़ा। दोनों एक दूसरे में आकुल-व्याकुल हो फगुआ के दिन,भरी दोपहर में घागरा के तट पर मिले। नदी के किनारे की गीली रेत के गोले बना लीला पर जसोदा फेंकती तो लीला नदी के जल को जसोदा पर उलीचते। इस दृश्य को रामआसरे ने देखा। दोनों दहशत में लौटे थे। राम आसरे ने रामजस से यह कथा कही। अपना वास्ता देकर रामजस ने अपने कथित बिगड़े बेटे पर अफसोस किया। राम आसरे ने अपने बहनोई सुदामा यादव से संठी में मुलाकात की और जसोदा की शादी की बात चलाई। सुदामा उन्हें रासबिहारी चौधरी के यहाँ ले गये। सुदामा और रासबिहारी दोनों के पिता डकैतियों में मारे गये थे। रासबिहारी और सुदामा का बचपन ननिहाल में ही बीता था। उन दोनों का ननिहाल हसनपुर था। रासबिहारी पुरैना के थे जिनके फूफा थे अकलू के पिता और फुवा थीं बियफी। अकलू के पिता साँप काटने से मरे। रासबिहारी के दबाव से अकलू की शादी जसोदा से तय हो गयी और ब्याह के बाद जसोदा गवना तक मुनरी फुवा के यहाँ संठी में रही, फिर गवना हुआ तो देवली आयी। लीला शाह से वियोग के बाद जसोदा ने सोच लिया था-’ना सही लीला शाह के हाथों माँग में चुटकी भर सेनुर, पर बेटा हुआ तो उसे लीला ही पुकारेगी।’

जसोदा का लीला साह से अगाध प्रेम था पर उसकी कोई राय न थी। जो हो रहा था और हुआ उसे होने देने में ही भलाई थी क्योंकि अब लीलाशाह किवंदती हो चुके थे। फगुआ के दो दिन बाद तक गाँव में दिखनेवाले लीला के बारे में तरह-तरह की अफवाहें थीं पर सच यही था कि वे अब नहीं थे। जसोदा के ब्याह के पहले ही उन्हें रास्ते से हटाया जा चुका था। उपन्यास में प्रेम की पहली बलि लीला साह की होती है।

यह भी पढ़ें- सुख के संग्रह के युग में प्रलय का मिथक

अपने प्रेम को आँचल की गाँठ में बांध जब जसोदा अमरपुर से देवली आयी तो सास बियफी ने पूरी गृहस्थी उसे सौंप दिया। इधर रामबरन सिंह के हलवाहा अकलू ने उनकी विधवा बहन रामझरी के प्रेम में ऐसा गुल खिलाया कि उसे गर्भ रह गया। यह भेद खुला तो ड्योढ़ी में भौजाइयों ने उत्पात मचाया और तब अकलू यादव की बटाई जोत सहित चल रही गृहस्थी पर बज्रपात हो गया। इधर रामझरी का गर्भपात हुआ, तो उधर मनरौली के हसन मियाँ के यहाँ डकैती पड़ी जिसमें साजिशन नामजद कर अकलू को जेल भिजवा दिया गया। अकलू जब गिरफ्तार हुए थे तब जसोदा तीन महीने की गर्भवती थी। डकैती के इस कलंक ने अमरपुर को देवली से अलग कर दिया था। रामआसरे यादव और उनके बेटों ने जसोदा और अकलू को चित्त से उतार दिया था। जसोदा अपने जीवन को भाग्य मानकर ही जी रही थी। सात साल बाद अकलू सश्रम कारावास से बाहर आये तो दुनिया बदल चुकी थी। घर में तंगी थी और इलाके भर में अपयश। उन्हें पता था कि रामझरी से सम्बन्ध रखने के कारण ही वह डकैती में नामजद हुए थे। उसमें उनकी कोई भूमिका न थी। लौटने के बाद बदले की आग उनके भीतर हमेशा जला करती। ममेरे भाई रासबिहारी चौधरी ने उन्हें बबुआन से बचकर नयी जिन्दगी शुरू करने की सलाह दी थी। अकलू अब अपने जमाने के नाज़िर रहे मुंशी दामोदर लाल की शरण में जा जिन्दगी को पटरी पर लाने का प्रयास करते हैं। उनसे कुछ रुपए उधार लेकर बैल खरीदते हैं। उनकी जमीन के कुछ उपजाऊ खेत, जो दूसरों की जोत में थे, उसे बटाई में लेते हैं और गृहस्थी को पटरी पर लाते हैं। बेटे लीलाधर की पढ़ाई पर मुंशी दामोदर लाल की सलाह पर ध्यान देते हैं। किन्तु सात साल की जेल की कोठरी में साथ रहे कई डकैतों की सोहबत उन्हें अपनी तरफ खींचती है जिसमें एक खूंख्वार डाकू बिलट महतो भी है। वह बार-बार चेताता है कि कुछ करके मुंशी के कर्ज से पीछा छुड़ाओ और अपनी हैसियत बढ़ाकर उनकी बटाई से आजाद हो जाओ। अकलू को बात जंचती है और वे बिलट के साथ डकैती डालने जाने लगते हैं। डकैती से लूटे गये जेवर बेचकर मुंशी के पैसे चुकता हुए, फिर सिवान के झलकू सुनार से पटरी बिठा अकलू लूट के जेवर देते रहकर और वहाँ से पैसे बनाकर धीरे-धीरे मुंशी दामोदर लाल की अधिकतर जमीन खरीद लेते हैं। अपनी हैसियत बना कर अकलू अब देवली के ठीक-ठाक काश्तकार हो गये, पर डकैती डालने की आदत बनी रही। इधर मुंशी दामोदर लाल गुजर गये तो उनकी शेष मिल्कियत की देखरेख भी उन्हीं को मिली। फलपुरा के गजराज सिंह के यहाँ डकैती हुई तो अकलू के उसमें शामिल न होने के बावजूद बबुआन ने पहले की तरह ही उन्हें फसाना चाहा पर मुंशी दामोदर लाल के बेटे जगत नारायण प्रसाद के प्रयास से उन्हें जमानत मिली। इसके बाद वे बिलट महतो के सहयोग से रामबरन सिंह के घर डाका डालते हुए निकलते समय बिलट महतो सहित मारे गये थे और राजपूत रामबुझावन सिंह भी।

अकलू यादव की यह कथा थोड़ी बड़ी अवश्य है पर इससे भारतीय आजादी के आसपास के समय को देख पाने में सुविधा होती है। मझोली जातियाँ परिश्रम तो करती हैं पर इन दिनों वह हर तरह के असामाजिक कामों में संलग्न हैं जिससे कि उनकी सम्पत्ति और हैसियत बढ़े। उनके हिंसक होने में ऊँची जातियों का छल-छद्म भी एक कारण है किन्तु वही एक कारण नहीं है। सुदामा,रासबिहारी आदि के पिता भी डकैत रहे तो स्वयं अकलू के ससुर राम आसरे यादव का चोरी के मवेशियों को नदी पार बेचने का पेशा रहा। अमरपुर, पुरैना, देवली,हसनपुरा जैसे अनेक गाँव डकैतों के पोषक रहे। वह दौर पूरे उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में डाकू के आतंक का रहा है जिसमें बहुधा यह डाकू सामन्तों से भी टकराते दिखते हैं तो कहीं-कहीं अँग्रेजी शासन से भी।

अब लीलाधर यादव पर गृहस्थी का दायित्व आता है जिनका विद्यारम्भ धूमधाम से हुआ था। पण्डित धूर्जटी प्रसाद के मंत्रोच्चार से रफीपुर में विद्यारम्भ कर लीलाधर जब घर से दूर पढ़ने जाते हैं तो जसोदा को लीला साह की महतारी याद आने लगीं। ऐसे ही जब लीला साह छपरा पढ़ने गये थे तो उनकी मां सजल हो गयी थीं।जब लीलाधर ने मृत अकलू के क्षत विक्षत शव को देखा था तब उनकी उम्र 14 की थी और वे मैट्रिक में थे। आगे जैसे तैसे मैट्रिक कर वे गृहस्थी में लगे। कलंक लगे पिता की सन्तान लीलाधर की शादी रासबिहारी चौधरी ने रूपन छाप के जलेसर यादव के घर उनकी सातवीं बेटी कुसुमी से लगाई। फिर देवली के मुखिया बजरंग सिंह के गम्भीर रूप से बीमार और जर्जर हो जाने के बाद रासबिहारी चौधरी निर्विरोध मुखिया हो जाते हैं और यह साल सन इकहत्तर का होता है। इस अवधि में रासबिहारी ने लीलाधर को दुनियादारी के गुर सिखाए। लीलाधर ने भी छाया की तरह उनके साथ रहकर जी जान से उनका साथ दिया। इस बीच उन्होंने पिता की अर्जित सम्पत्ति को व्यवस्था दी। अगला चुनाव 78 में होना था तब तक वे तीन पुत्रों -रमन सिंह यादव, भुवन सिंह यादव और पवन सिंह यादव तथा पुत्री कुन्ती देवी के पिता बन चुके थे। चुनाव हुआ तो वृद्ध रासबिहारी की जगह लीलाधर यादव मुखिया बने। देवली के सरपंच शेख अली अहमद के बड़े बेटे शेख बदरू सरपंच बने। अपनी व्यवहार कुशलता और मृदुभाषी स्वभाव के कारण जहाँ वे पिछड़ी जातियों और मुस्लिमों के नेता के रूप में उभरे वहीं ब्राह्मणों के बीच भी उनकी पैठ बनी। राजपूत तने ही रहे बर्बाद होते और उजड़ते। दूसरी तरफ सम्पन्न कायस्थ टोला जमीनें बेच शहर की ओर कायस्थों के पलायन से विरान हुआ। बीते दिनों के दुख और दर्द सहेजे अनवरत अपमान का घूंट पीकर जीने वाली पिछड़ी जातियाँ अपने श्रम और उद्यम से ऊपर उठीं जिसके समानांतर ऊँची जातियाँ अपने दम्भ और अकर्मण्यता के कारण नष्ट होती गयीं। इस बीच सब कुछ बदलता है। चीनी मिलें बन्द होती हैं, सहकारी समितियाँ नष्ट होती हैं, किसान माल मवेशी रखना छोड़ देते हैं। ट्रैक्टर और नये नये कृषि उपकरण आ जाते हैं। चोरी-छिपे दारू बेचने वाले अब लाइसेंस लेकर शराब बेचने लगते हैं। लोगों का जीवन,चाल -ढाल व्यवहार सब कुछ बदल जाता है पर 1978 में मुखिया बने लीलाधर यादव और सरपंच शेख बदरू बिना चुनाव हुए 23 सालों तक अपने पदों पर बने रहते हैं।

इसके बाद 2001 और 2006 में भी यही जोड़ी आबाद रहती है। यह जोड़ी 2011 के चुनाव में बदलती है जब मुस्लिमों के पसमांदा तबके से आये अकरम अंसारी सरपंच बनते हैं और शेख बदरू को पराजित करते हैं। मुखिया लीलाधर यादव फिर भी बने रहते हैं। शेख बदरू की हार का बड़ा कारण होता है शमशेर साईं का अकरम अंसारी के वश में आना, जो पहले शेख बदरू के साथ थे। शमशेर साईं यही हैं जिनकी हत्या होती है और इस हत्या के जुर्म में अकरम अंसारी नामजद हो गिरफ्तार होता है। उस समय मुखिया लीलाधर अपने छोटे बेटे पवन के लाडले अंशु के जिद पर अपना 66 वां जन्मदिन मनाने पटना गये होते हैं।

छल,फरेब और नाना तरह के षडयन्त्रों में गुपचुप शामिल लीलाधर यादव की महत्वाकांक्षा बड़ी है। उनके समधी सुरंजन चौधरी,जो कई बार विधायक और मन्त्री रह चुके हैं,अब विधान पार्षद हैं और लीलाधर की महत्वाकांक्षाओं को पर लगाते हैं। लीलाधर सरपंच अकरम की कार गुजारियों को भी देखते हैं और उनके प्रतिद्वंदी के रूप में उभरे रंजन पासवान को भी भांपते हैं। शमशेर साईं का रास्ते से हटाया जाना दरअसल अकरम को कमजोर करना ही है और टोटहा से आकर मुख्य सड़क में मिल जाने वाली सालों से बदतर पड़ी सड़क का काम जब किसी ठेकेदार को मिलता है तो उसे गायब करा कर लीलाधर, रंजन पासवान के चहेते नोनिया रतन कुमार को दिलवाकर नये समीकरण को साधते हैं। पलटू मिसिर के स्कूल में मास्टर रहे रंगून मांझी के पुत्र अनिल से मारपीट पर पिंटू सिंह को फंसाने से लेकर अपने द्वारा पराजित उम्मीदवार बमबम सिंह की नकेल कसना हो या शमशेर साईं के घर जाकर उनके पिता साहेब साईं को हत्या की गवाही के लिए तैयार करना हो, आर्थिक मदद देकर अपने पाले में लाने में लीलाधर यादव की हिकमत का जवाब नहीं। वह जो चाहे करें पर मजाल क्या कि उनकी हवा किसी को लगे या शुबहा भी हो।

इस बनते बिगड़ते सामाजिक ताने-बाने को उनकी जटिलता अन्तर्विरोधों और पेचोंखम को बारीकी में देखते हृषीकेश सुलभ गाँव के जीवन के बदलते यथार्थ को उसकी भयावहता में देखते हैं। यह सीधा,सरल समानुपातिक बदलाव नहीं, यह तो उसी जड़ता और श्रेष्ठता के दम्भ का पुनः स्थापन है जिसको मिटाने के लिए नाना तरह के संघर्ष होते रहते हैं। छल -छद्म और पाखण्ड के परतों को खोलते हुए वह जातियों में बंटे जीवन और उनकी अन्दरूनी जटिलता को भी थाहते हुए श्री सुलभ जितना हिंदू समाज की विकृतियों और ऊंच-नीच में बंटी व्यवस्था को देखते हैं उतनी ही अगड़े पिछड़े मुसलमानों की आपसी रंजिश और अन्तर्विरोधों को भी। पूरा उपन्यास एक रणक्षेत्र है अपनी प्रभुता के दर्प को सिद्ध करने का, जिसमें हारती है मनुष्यता, धूल धूसरित होता है प्रेम, हिंसा की भेंट चढ़ती है बंधुता और एक उदासी पसरी मिलती है जिसमें हम अपने को शामिल कर अवसाद में चले जाते हैं क्योंकि यह आश्वसित और उम्मीद का समाज नहीं है। इसमें यातना है तो घृणा भी,जिसमें प्रेम की पीर की अनुभूति तक नहीं है।

लीलाधर की महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ती मनुष्यता को लक्षित करता उपन्यास केवल सामाजिक बदलाव और सत्ता केन्द्रों के स्थानान्तरण को ही नहीं देखता, वरन परिवर्तन की बयार में मनुष्य की और समाज की वासनाओं को भी भेदता है जिसमें सभ्यता के संकट की आहट सुनाई देती है। देवली पंचायत का महिला के लिए सुरक्षित हो जाने के बाद सत्ता पर आजीवन बने रहने की आकाँक्षा ही होनहार पोती रेवती को मुखिया के चुनाव में जबरदस्ती उतरवाती है। रेशमा कलवारिन को सरपंच की उम्मीदवारी देकर भी लीलाधर प्रतिरोध की आवाज को ही दबा देना चाहते हैं जो प्रतिपक्ष के रूप में तैयार ना हो सके। एक शान्त, चित्त, मृदुभाषी,अपेक्षाकृत कम बोलने वाले लीलाधर स्मृतियों में ना जीकर वर्तमान में जीने के अभ्यस्त हैं इसलिए वे अपने परिवर्तन के लिए औरों के भविष्य की सारी सम्भावनाएँ निचोड़ लेना चाहते हैं। काश, जसोदा के लीलाशाह के छाया नाम लीलाधर जीवन रस के उस सोते को समझ पाते जो रेवती में बह रहा था और उस मनोहर रजक नामक होनहार गरीब धोबी के प्रेम को महसूस कर पाते तो एक ऐसा मूल्य स्थापित कर पाए होते जो उनके सभी षडयन्त्रों का क्षमा बिन्दु होता। पर ऐसा न हो सका और ऐसा वे चाहते भी नहीं। उपन्यास में राजनीति के भीतर पलती कुटिलता और मान मूल्य के पाए इतने मजबूत होते चले गये हैं कि कथित परिवर्तन में जाति और नाम बदल जाने को ही अभिशप्त हैं,गुणात्मक बदलाव का स्वप्न विभ्रम मात्र ही है।

(3 )

यह सही है कि’अग्निलीक’ अकलू यादव से लेकर लीलाधर यादव उनके तीन बेटों और बाद की पीढ़ी में रेवती और सुजीत तक चार पीढ़ियों के मुख्य कथा के बहाने सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को दिखाने का सफल यत्न है जिसमें रतन सिंह यादव और भुवन सिंह यादव की कोई स्पष्ट छवि नहीं उभरती। पवन सिंह यादव पटना रहते हैं और बिहार, झारखण्ड तथा उड़ीसा तक पसरी ठेकेदारी में इस कदर व्यस्त भी कि उन्हें देवली से कोई मतलब नहीं रहता। कथा संकेत करती है कि अब इस परिवार की ज्योति भी बुझने वाली है क्योंकि सत्ता केन्द्रीयता लीलाधर के साथ ही समाप्त हो रही है। वहाँ भी अब अहंकार ही सतह पर है जो नयी पीढ़ी के सुजीत आदि की उग्रता में दिखती है। यह हमारे ग्राम्य यथार्थ का जीवन्त सच है जो कालचक्र की गति में बंधा है।

उपन्यास में लगभग हाशिए पर उपस्थित कुछ चरित्र ऐसे हैं जो बरबस इस औपन्यासिक रचाव में नये मूल्यबोध उप जाते हैं। इन चरित्रों में स्त्रियाँ ही मुख्य हैं और यह कहना निरापद न होगा कि अग्निलीक भले ही पुरुष के द्वारा लिखा गया है पर यह विशुद्ध स्त्री दृष्टि का उपन्यास है।

स्त्री की समस्त वेदनाओं, संघर्षों और उसकी अस्मिता के विमर्श में उतरता हुआ यह उपन्यास अपने उन स्त्री चरित्रों के लिए भी अधिक यादगार बन आया है जो स्वयं इसके हाशिए पर हैं। रेशमा कलवारिन, नाज बेगम, मुन्नी बी और नबीहा जैसी स्त्रियों का इसमें अपना संसार है। यह संसार जसोदा, कुन्ती और रेवती से भिन्न है क्योंकि इसमें अपने को पहचानने और अपने लिए जीने की प्रबलता है। इसमें अपने निजस्व का विलय है, मानवीय उदात्तता है और घृणा को प्रेम से जीत लेने की अद्भुत शक्ति भी। रेशमा,हजामिन पतिया की भतीजी और ब्याहता रह चुकी है। अच्छेलाल साह से ब्याह के बाद रेशमा कलवारिन बनती है।

यह भी पढ़ें- रेणु : उदात्त पात्रों के रचनाकार

16-17 साल की उम्र में पहली शादी में बूढ़े पति के छोटे बेटे से लगाव के कारण मार खाने से भागती है। फिर वह टंडवा के तिवारियों के टोले में चन्दन तिवारी से जुड़ती हैं पर कभी दगा नहीं करती।अच्छेलाल शाह की ब्याहता होकर आने के बाद रामबरन सिंह के पोते पिंटू सिंह से जुड़ती हैं। और अन्त में अकरम अंसारी के साथ। अकरम उसके प्यार को सौदा समझ जब गरभू पांडे दरोगा की सेवा करके मन-माफिक रिपोर्ट मनवाने की बात करता है,तब से उसे अकरम से घृणा हो जाती है। अपने से भी घृणा करती रेशमा अचानक इतनी मानवीय हो जाती है कि हतप्रभ कर देती है। वह अच्छे लाल शाह की कलाली बन्द करा कर रेशमा सिंगार स्टोर खोलती है और अच्छेलाल से अलग हुए बेटों को वापस मिलाती है। वह शमशेर की बेवा गुलबानो की हर सम्भव मदद करती है और मुखिया लीलाधर के घर से भी मधुर सम्बन्ध बनाती है। रेशमा अपने नाम और काम के विपरीत आचरण से जिस उदारता का परिचय देती है उससे पाठक सहज ही जुड़ जाता है और उसके बदले व्यवहार पर चकित हो जाता है। शमशेर साईं की बेवा गुल बानो बूढ़े साहेब साईं को देखती है। अपाहिज नौशेर साईं को झेलती है और अकरम की पत्नी नाज बेगम द्वारा जबरदस्ती निकाल दी गयी मुन्नी बी को शरण देती है। वह नौशेर की जिद पर मुन्नी बी का निकाह उससे कराती है और रेशमा की मदद से अपनी गृहस्थी को पति के न रहने के दुख के बावजूद संभालती है। मुन्नी बी अकरम की फुफेरी बहन है जिसे वह रखैल की तरह इस्तेमाल करता है। मतलब साधने के लिए उसने एक ऐसे बूढ़े से उसकी शादी कराई जो जल्द ही मर गया पर अकरम की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी नाज़ बेगम ने मुन्नी को घर से निकाल दिया। शमशेर साईं की बेवा ने उसे शरण दी। अकरम की पत्नी नाज़ बेगम भले ही कर्कशा लगती है पर वह शराबी, अय्याश और कमीने पति की सारी सम्पत्ति को मुट्ठी में कर अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करती है। मुन्ने मियाँ की पत्नी नबीहा भी पति के प्रेम को जीने वाली एक खुद मुख्तार औरत है जो मुन्ने मियाँ को दाएँ बाएँ नहीं चलने देती और शमशेर की हत्या के बाद जब वे जमानत पर छूटते हैं तो अकरम से भी दूरी बनाने पर मजबूर करती है। इस तरह रेशमा,गुलबानो,नाज़ बेगम, नबीहा और मुन्नी बी जैसी स्त्रियाँ इस उपन्यास में स्त्रियों के विभिन्न रूपों से परिचय करा कर न केवल मुग्ध करती हैं वरन अपने निर्णयों, व्यवहारों और निष्ठा से मन पर अमिट छाप छोड़ देती हैं।इनके अंकन में कथाकार ने जिस तन्मयता का परिचय दिया है, वह बेजोड़ है। जसोदा के चित्रण में यह सम्भावना न थी, हालांकि उपन्यास की आधार भूमि में वही है पर रेवती के अंकन में यह सम्भावना थी कि वह अग्निलीक की केंद्रीय ही नहीं अविस्मरणीय पात्र बन सके किन्तु कथा सूत्रों को सम्भालने में व्यस्त और छोटी – सी भूमिका रेवती के लिए तय कर चुके कथाकार के लिए सम्भव नहीं हुआ कि उसे बड़ा फलक दे सके। रेवती विद्रोह न करती, पर मनोहर रजक को सार्वजनिक रूप से अपनाकर प्रतिष्ठा मूल्य की भेंट चढ़ते प्रेम को जीवन दे सकती थी। वह जसोदा के प्रेम को जानती थी, जो उसकी आजी थीं। कुन्ती के प्रेम को जानती थी, जो उसकी बुआ थीं।

उन दोनों के प्रेम की परिणिति को उसने गहराई से जाना और महसूस किया है; यहाँ आकर उपन्यास की भाव वस्तु थोड़ी असंयत होती है; क्योंकि रेवती ने तो केवल आजी के प्रेम के किस्से को सुना भर नहीं है वह अपनी संबंधी बाला के साथ उस अधबनी मस्जिद पर जाती है जो घाघरा के तट पर अविचल खड़ी लीला और जसोदा के प्रेम की साक्षी रही है। असल में एक बड़े कालखण्ड को उसकी समग्रता में आंकने के प्रयत्न के कारण उपन्यास की भूमि पर अन्तर धारा के रूप में मौजूद प्रेम की परिणिति को सभ्यता का एक बड़ा मानवीय संकट मानकर उसे अपेक्षित रूप में न बरत पाने के कारण यह असावधानी हुई है।इसे हम असावधानी ही कहेंगे क्योंकि उपन्यास में आद्योपांत प्रेम है और वह प्रेम ही रचना की लगाम को थामता आगे बढ़ता है। अगर यह असावधानी ना होती तो रेवती हिन्दी उपन्यासों के अमर चरित्रों में शामिल हो जाती। बावजूद इसके, वह अपनी आंशिक उपस्थिति से ही उपन्यास में एक नयी कौंध भर देती है और लेश मात्र भी कहीं भयभीत हो हथियार नहीं डालती। इस रूप में वह पाठकों के मन पर अंकित हो जाती है। वह लीलाधर यादव और मनन चौधरी द्वारा बलात चुनाव में झोंकने की तैयारी पर हतप्रभ होती है। व्यथा और निराशा की नाव पर डोलती रेवती को कथाकार ने इस रूप में देखा है –

“रेवती की आँखों के सामने आजी जसोदा देवी के चेहरे की रेखाएँ झिलमिल कर उठीं। पहले उसे लुप्त हो चुकी नदियों के चिह्न की तरह दिखती थीं यह रेखाएँ,पर अब वह याद कर रही थी इन रेखाओं को, उसे लगा सब बह रही हैं। कोई नहीं सूखी। सब की सब जिंदा हैं। उनकी टेढ़ी-मेढ़ी धाराएँ अँगुलियाँ बन गयी हैं और वे बजा रही हैं पृथ्वी का पेट, उसे नदियों ने ढोल बना दिया है। समुद्र में मिल जाने से पहले सारी नदियाँ और उल्लसित हैं। जल गर्भ में धधकती आग की आभा से दीपित हो रही हैं नदियों की धाराएँ। पहाड़,जंगल, नभचर और सभ्यता की संतानें सब के सब शामिल हैं इस महोल्लास में। वह ढोल बने गर्भ में ही अँगुलियों की छाप से मार दी जाएगी एक दिन। उसके कंठ से औचक एक आर्द्र पुकार उठी – आजी ! ” (पृष्ठ संख्या 242)

‘ जल गर्भ में धधकती आग की आभा’ से वह रेवती भी दीपित होती है,पर इस बार उसे भय होता है। भय केवल अपने लिए ही नहीं,स्त्री रूप में जन्म लेनेवाली सन्ततियों का भय, जिनके लिए आज भी वह ढोल ही हैं और अँगुलियों की थाप थम नहीं रहे।

(4)

‘अग्निलीक’ पिछले पांच दशकों के सामाजिक परिवर्तन को समेटता बड़े फलक का उपन्यास है। इन वर्षों में गाँव में आये परिवर्तन को बहुत बारीकी से आँकते कथाकार सुलभ विभिन्न जातियों के स्वभाव और उनके चरित्रों के साथ गाँव में घटती उनकी हैसियत तथा उनके विस्थापन को दिखाया है, तो सिवान की भौगोलिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं का प्रमाणिक विवरण दिया है। ब्राह्मण,राजपूत कायस्थ आदि जातियों की ऐंठ और उनकी अकर्मण्यता को एक शोककथा की तरह दर्ज करते भी सुलभ तटस्थ भाव से सामाजिक बदलाव के उन कारणों तक जाते हैं जो परिवर्तनकामी हैं पर इस सच को भी अंकित करने से नहीं चुकते कि नये सत्ता केन्द्र बन रही जातियों में भी प्रतिष्ठा मान और मिथ्यादर्प का वही भाव है जो कहीं से भी शुभ नहीं है और वह फिर एक बड़े बदलाव का कारक बनेगा। नदियों का संगीत, खेतों की हरियाली, मवेशियों की पग ध्वनियों की लय सहित भोजपुरी भाषा के सांस्कृतिक मुहावरों में धड़कते जीवन को महसूस करते सुलभ एक नये संसार में ले जाते हैं जो मनोरम ही नहीं अनन्य भी है –

“जसोदा के आँगन में बिछी बंसखट पर झिर झिर बरस रही थी चांदनी। घागरा के कज्जल जल – सी चमकती हुई जसोदा की गोरी देह को अपनी जामुनी भुजाओं में बांधे अकलू अपलक निहार रहे थे उसका मुख और उस फुल चन्द्रमा निहार रहे थे उसका मुख्। और उत्फुल्ल चन्द्रमा निहार रह थे जसोदा को कसने वाली अकलू की बाहों में उभरी मछलि को……….पीठ पर उग आयी पतली नदी सी रेख को, कन्धों पर उभरे पहाड़ों के शिखर को। “(पृष्ठ 61 )

या –

“सालों – साल गिनती रही हूँ मैं। दिन गिनते अँगुरी घिस गयी और बाट निहारते नयन थके। और अब जब आये हो तो जोगी की तरह सेज से दूर खड़े हो। यह जो घर के पीछे चन्दन का गाछ है,उसे कटवा कर सारंगी बनवा देती हूँ। जाओ, घूमो, नगर, नगर, दुआरे,दुआरे और मांगो भीख। जब अब तक रह लिया तुम्हारे बिन तो आगे भी रह लूँगी। जोगी का बाना धर आओगे कभी मेरे दुआर, तो भीख भी दे दूँगी कि जोग सफल हो तुम्हारा। ” (पृष्ठ 60)

यह भी पढ़ें- बाज़ार, माल और मूल्य के बीच साहित्य का पक्ष

दाहा,घाघरा, गण्डक आदि नदियों की ऐतिहासिक कथाओं में उतरते हुए भी कथाकार सुलभ विभोर होते हैं और उनके गीत गाते हैं। विभिन्न पर्वों -त्योहारों को आँकते वे जितने मुग्ध होते हैं उतने ही मुग्ध करते हैं। अकलू के साथ जसोदा के ब्याह का मड़वा अग्निलीक का मर्म स्थल है जिसमें जसोदा की पुकार अनसुनी होती है और बाद में चलकर रेवती की पुकार भी——

“कच्चे बाँस के खम्भों पर फूस की छाजन वाला मड़वा काँप रहा था। घाघरा के रेतीले तट पर उपजे कुश की डंठलें काँप रही थीं। अमरपुर के पण्डित के मंत्र काँप रहे थे।….. राम आसरे की वह जंघा, जिस पर कन्यादान के समय जसोदा बैठी थी, काँप रही थी।

दसों दिशाएँ काँप रह थीं… बाबू -बाबू गुहारती रही जसोदा पर बाबू ने नहीं सुना। भैया -भैया पुकारती रही जसोदा, पर भाइयों ने नहीं सुनी उसकी पुकार।…….

और अकलू यादव ने एक चुटकी सेनुर जसोदा की माँग में भर दिया और जसोदा सदा सदा के लिए पराई हो गयी। ”

(पृष्ठ 48 )

उपन्यास में भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था की बीभत्सता का अंकन है,न्यायालय के अर्थहीन होते जाने की करुण कथा है जिसके होते हत्या जैसे मामले की डायरी तक पुलिस तैयार कर जमा नहीं कर पाती। सिवान के ऐतिहासिक भौगोलिक तथा राजनैतिक विवरणों का प्रामाणिक साक्ष्य है तो हिंसा और भीतरघात में पल बढ़ रही जातियाँ हैं जो अपने अवसर की ताक में हैं। इनमें हिंदू- मुसलमान का कोई बंटवारा नहीं है।अगड़े- पिछड़े मुसलमान आपस में उसी तरह महत्वाकांक्षाओं की आग में जल रहे हैं जैसे हिंदू जातियाँ। एक दौर में गाँधीजी के चम्पारण सत्याग्रह का एक केन्द्र यहाँ से भी जुड़ता है जहाँ नील की खेती के लिए अँग्रेजों ने हजारों एकड़ जमीन छीनकर किसानों को बर्बाद किया था। दरौली के पास पोखर के पूर्ब वाली भीट पर नीली कोठी अब भी किसानों की बदहाली और अँग्रेजों की बर्बरता की कथा कहती है। तरह-तरह के बाबाओं, अन्धविश्वासों, टोटकों और अन्ध आस्थाओं की अनेक अन्तर कथाएँ भी इसमें हैं जो 21वीं सदी के भारतीय गाँव की असल कथा कहती हैं। इसमें वह दुधही पोखर भी है जो टोटहा भगत के सत से फूटे सोते से तालाब में बदल गया था। लंगटू ब्रह्म को खीर, लंगोटी और गांजा चढ़ाने वाले लोग अब भी देवली में हैं और जिस पाकड़ के पेड़ पर लंगटू का निवास है उसी पर हरिहर महतो की जहर खाई जवान बहू की आत्मा भी रहती है, तो बेटे बहू की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने वाले राम सिंगार मिसिर का प्रेत भी। एक समग्र लोक को उसकी पूरी विरूपता में लेकर चलने वाला अग्निलीक बावजूद इसके, विशिष्ट बन सका है तो कथाकार सुलभ के अनुभूतिगत विस्तार के कारण, जिसमें अर्थ और संवेद्य – स्थलों के मर्म की बारीक पहचान है और इसी कारण यह उपन्यास रचनात्मक सार्थकता पा सका है।

इसकी सार्थकता उपन्यास की उस उपलब्धि से जुड़ती है जो रचना को अपने समय के पार ले जा सकने की क्षमता से सम्पन्न करती है। यह क्षमता कथाकार सुलभ ने आत्मप्रक्षेपण के माध्यम से अर्जित की है; क्योंकि उनकी संवेदनशीलता और सजगता ने पूरी कथा भूमि की आन्तरिक सामग्री की रक्षा करते हुए उसे पूर्णता दी है। संकेत किया जा चुका है कि कथाकार सुलभ भाव वस्तु के स्तर पर असंगत होने के कारण रेवती के चरित्र को वह ऊंचाई देने में सफल नहीं हो सके हैं जिसकी आवश्यकता थी। बावजूद इसके, सामाजिक परिवर्तन के जटिल ताने-बाने के रेशे- रेशे को खोलते हुए सत्ता केन्द्रों के स्थानान्तरण और उसकी अन्तरविरोधी सरणियों की तह तक जाते हुए भी अग्निलीक के रूप गत सौष्ठव को साधने में सफल रहे हैं। इस सफलता का श्रेय उस प्रेम को जाता है जो उपन्यास में आद्योपांत एक पुकार की तरह उपस्थित है। प्रेम का प्राप्य न मिल पाने की स्थिति में भी वही उसका मूलभूत सौंदर्य बनकर उभरता है जो पाठकों के चित्त पर एक गहरी कचोट की तरह तारी हो जाता है। उपन्यास का यही जीवन सत्य है, जीवन रस भी, जिस से बड़ा कोई दूसरा मूल्य नहीं है। प्रेम को उसका प्राप्य यदि समाज देने लगता है तो वह समाज भी मानवीय हो जाता है और समरसता उसे सींचने लगती है। उपन्यास के अन्त में ‘एक विलाप स्वर का फूटना और अग्निलीक की तरह धरती से आसमान की ओर ऊपर उठता जाना’ ही वस्तुतः इस प्रेम की अखिल व्याप्ति का उद्घोष है।

इसकी सार्थकता उपन्यास की उस उपलब्धि से जुड़ती है जो रचना को अपने समय के पार ले जा सकने की क्षमता से सम्पन्न करती है। यह क्षमता कथाकार सुलभ ने आत्मप्रक्षेपण के माध्यम से अर्जित की है; क्योंकि उनकी संवेदनशीलता और सजगता ने पूरी कथा भूमि की आन्तरिक सामग्री की रक्षा करते हुए उसे पूर्णता दी है। संकेत किया जा चुका है कि कथाकार सुलभ भाव वस्तु के स्तर पर असंगत होने के कारण रेवती के चरित्र को वह ऊंचाई देने में सफल नहीं हो सके हैं जिसकी आवश्यकता थी। बावजूद इसके, सामाजिक परिवर्तन के जटिल ताने-बाने के रेशे- रेशे को खोलते हुए सत्ता केन्द्रों के स्थानान्तरण और उसकी अन्तरविरोधी सरणियों की तह तक जाते हुए भी अग्निलीक के रूप गत सौष्ठव को साधने में सफल रहे हैं। इस सफलता का श्रेय उस प्रेम को जाता है जो उपन्यास में आद्योपांत एक पुकार की तरह उपस्थित है। प्रेम का प्राप्य न मिल पाने की स्थिति में भी वही उसका मूलभूत सौंदर्य बनकर उभरता है जो पाठकों के चित्त पर एक गहरी कचोट की तरह तारी हो जाता है। उपन्यास का यही जीवन सत्य है, जीवन रस भी, जिस से बड़ा कोई दूसरा मूल्य नहीं है। प्रेम को उसका प्राप्य यदि समाज देने लगता है तो वह समाज भी मानवीय हो जाता है और समरसता उसे सींचने लगती है। उपन्यास के अन्त में ‘एक विलाप स्वर का फूटना और अग्निलीक की तरह धरती से आसमान की ओर ऊपर उठता जाना’ ही वस्तुतः इस प्रेम की अखिल व्याप्ति का उद्घोष है।

मुझे लगता है कि ‘अग्निलीक’ की विशिष्टता इस स्तर पर हमेशा लक्षित की जाएगी और यथार्थ के बदले युग में भी उसके विराट मानवीय सम्भावनाओं की खोज का उपक्रम कभी मलिन ना होगा। पुकार उठती रहेगी और कभी अनसुनी नहीं हो पाएगी। हिंसा, उपद्रव, अपराध और अपने- अपने अहंकारों में मरती खपती मनुष्यता को बचा सकेगा तो केवल यह प्रेम ही,और यह उपन्यास इसी प्रेम की प्रतिष्ठा का महत् उद्यम करने के कारण विशिष्ट बन सका है।