इस इतिहास को अभी थोड़ा और आलोचनात्मक होना है

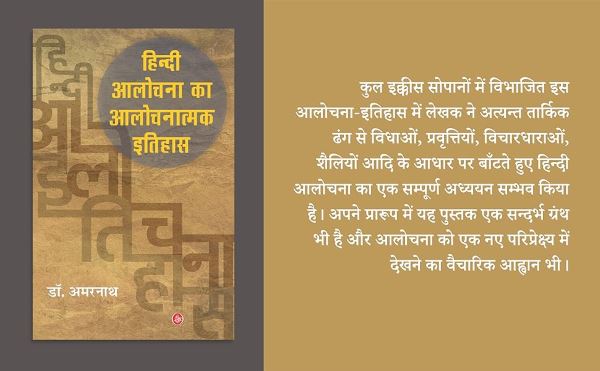

हिन्दी आलोचना के इतिहास पर केन्द्रित राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित प्रो. अमरनाथ की पुस्तक ‘हिन्दी आलोचना का आलोचनात्मक इतिहास’ अपनी प्रकृति और विषय-क्षेत्र की दृष्टि से एक नई और अलग तरह की पुस्तक है। हिन्दी आलोचना की विभिन्न धाराओं और उसकी विकास-यात्रा के अध्ययन से सम्बन्धित पहले से मौजूद कई पुस्तकों के बावजूद इसकी नवीनता यह है कि इसमें हिन्दी आलोचना की विषय-वस्तु का एक नए तरह का विभाजन और वर्गीकरण तो किया ही गया है, इधर के नए आलोचनात्मक लेखन से निर्मित उसके अद्यतन स्वरूप को भी अध्ययन का विषय बनाया गया है। कुछ नई धाराओं और प्रवृत्तियों के प्रस्ताव और उनके विवेचन से जुड़ी हुई कुछ बहसतलब स्थापनाओं पर हिन्दी आलोचना के इतिहास-लेखन के सन्दर्भ में यहाँ विचार किया जा सकता है!

यह ग्रंथ हिन्दी आलोचना की विभिन्न प्रवृत्तियों और धाराओं के परिचय तथा विस्तृत विवेचन पर केन्द्रित है। सैद्धांतिक और व्यावहारिक, शास्त्रीय और व्याख्यात्मक, भारतेंदुयुगीन, द्विवेदीयुगीन और छायावादी, कथा-साहित्य, नाटक,लोक- साहित्य की आलोचना, पाठालोचन, अनुसन्धानपरक और शैलीवैज्ञानिक आलोचना जैसे कई वर्गीकरण और विभाजन तो आलोचना-ग्रंथों में पहले से मौजूद रहे हैं और आलोचना के इतिहास के अध्येता इनसे अच्छी तरह परिचित भी हैं, पर हिन्दी आलोचना के इतिहास-लेखन से जुड़े हुए किसी ग्रंथ में इसके पहले लोकधर्मी काव्य, अस्मितावाद, गाँधीवाद, हिंदुत्ववाद और उर्दू साहित्य पर आधृत आलोचना-धाराएं औपचारिक तौर पर पृथक अध्यायों के रूप में शायद ही कहीं और प्रस्तावित की गई हों! पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों, विमर्शों और स्वतन्त्र आलोचना-ग्रंथों में इनसे जुड़ी चिन्ताएं और विचार तो कभी-कभार सामने आते रहे हैं, लेकिन इन्हें आलोचना के किसी औपचारिक इतिहास-लेखन के क्रम में, एक जगह, एक साथ रखकर इस तरह देखने-समझने और स्पष्ट शास्त्रीय तर्काधारों के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश तो पहली बार इसी पुस्तक में आकार ग्रहण करती दिखती है। इस सन्दर्भ में देखें, तो हिन्दी साहित्य और उसकी आलोचना के इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए इस पुस्तक के प्रकाशन के साल-दो साल के अंतराल के बाद इसकी समग्र विषय-वस्तु की किसी परिचयात्मक समीक्षा की जगह हिन्दी आलोचना की कुछ नई निर्दिष्ट प्रवृत्तियों और धाराओं से जुड़ी हुई मान्यताओं के औचित्य तथा महत्त्व को यहाँ विचार-विमर्श में लाया जाना शायद गैरज़रूरी नहीं होगा!

यहाँ सबसे पहले प्रो. अमरनाथ की ‘लोकधर्मी काव्यालोचना’ की अवधारणा पर विचार करते हुए यह चर्चा शुरू की जा सकती है। छायावादोत्तर हिन्दी आलोचना गीत-ग़ज़ल जैसी छंद-विधाओं के प्रति अपने उपेक्षापूर्ण व्यवहार और मूल्यांकन के नकारात्मक रवैए के लिए बराबर प्रश्नों और संदेहों के घेरे में रही है। उसपर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसने एक विशिष्ट गद्यात्मक संरचना वाली कविता को सम्पूर्ण काव्य-साहित्य का स्थानापन्न बना दिया है और हज़ारों वर्षों के अत्यन्त समृद्ध और गौरवशाली इतिहास वाली छंद-परम्परा की छायावाद-प्रगतिवाद के बाद की कविता को हिन्दी काव्येतिहास से लगभग बहिष्कृत-सा कर दिया है। इस आलोचना पर आरोप लगाते हुए बार-बार यह कहा गया कि इसने कविता को जनता की जबान और बयान से काटकर उसे एक नई तरह की काव्याभिरुचि और सौन्दर्यबोध के एक छोटे-से दायरे वाले साहित्यिक अभिजन-समूह के पाठ और विश्लेषण तक सीमित कर दिया है। आपातकाल के बाद कमलेश्वर के सम्पादन में निकली ‘ सारिका’ के एक विशेष अंक में अपनी ग़ज़लों के प्रकाशन के क्रम में दुष्यन्त कुमार ने उस दौर की छंदमुक्त नई कविता के बारे में कहा था- “मैं बराबर महसूस करता हूं कि कविता में आधुनिकता का छद्म कविता को बराबर पाठकों से दूर करता चला गया है। कविता और पाठकों के बीच इतना फासला कभी न था, जितना आज है।” इतना ही नहीं, फिर इसके आगे वे कहते हैं- “इस कविता के बारे में कहा जाता है कि यह सामाजिक और राजनैतिक क्रान्ति की भूमिका तैयार कर रही है। जो कविता लोगों तक पहुंचती ही नहीं, वह किसी क्रान्ति की संवाहिका भला कैसे हो सकती है?” दुष्यन्त ने अपने समय में कविता को एक विशिष्ट पाठक-श्रोता समूह तक सिमटते हुए पाया था और यह अनुभव किया था कि गीतों-ग़ज़लों जैसी लोकप्रिय विधाओं की ओर कविता को लौटना चाहिए। वे अपनी मान्यताओं में बहुत स्पष्ट थे कि कविता अपनी संवेदना और संरचना में लोकधर्मी होकर ही अपनी किसी सामाजिक-सांस्कृतिक भूमिका का निर्वाह कर सकती है।

विचार और संवेदना के साथ पठनीयता, संप्रेषण और आस्वाद के सौन्दर्यशास्त्रीय तर्कों के आधार पर इस बीच विकसित हो रही छंद-समर्थक आलोचना ने छांदसिक कविता के वैशिष्ट्य और महत्त्व की बहुत सारी घोषणाएं करते हुए हिन्दी आलोचना की छंद-विरोधी मान्यताओं और प्रवृत्तियों को उद्घाटित करने की कोशिशें की हैं। इसने हिन्दी आलोचना में कविता की रूप-संरचना के आधार पर दिख रहे ‘छंद’ और ‘छंदहीन’ के विभाजन को व्यर्थ बताया है और कहा है कि कविता का कोई भी रूप हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है उसमें विन्यस्त जीवन की सच्ची अनुभूति और उसका सार्थक विचार-परिप्रेक्ष्य। इस अनुभूति और विचार की अभिव्यक्ति छंद और छंद के बाहर, दोनों ही काव्य-रूपों में सम्भव हो सकती है। इस सन्दर्भ में हिन्दी आलोचना के रवैए पर सवाल उठाते हुए पिछ्ले दिनों बार-बार यह कहा गया है कि क्या एक समृद्ध अतीत और गौरवशाली उपलब्धियों की परम्परा वाले इन छांदसिक काव्य-रूपों का प्रगतिशीलता और नवीनता के साथ कोई साहित्यशास्त्रीय विरोध है, जिसके कारण इसे विचार और मूल्यांकन के दायरे से बाहर कर दिया गया है? हिन्दी आलोचना से यह पूछा गया है कि क्या ये काव्य-रूप अब इतने गैरसर्जनात्मक हो गए हैं कि उनमें आज के समय और समाज के जटिल यथार्थ की अभिव्यक्तियां सम्भव नहीं रह गई हैं, इसलिए उनके साहित्य को गैरज़रूरी या महत्वहीन मान लिया गया है? हिन्दी आलोचना की भूमिका से जुड़े हुए इन्हीं प्रश्नों और बेचैनियों के साथ छंदकविता को अपनी रचनाशीलता के मूल्यांकन, महत्त्व-स्थापन और दिशा-निर्देशन के लिए अपनी ही विधा के रचनाकारों के भीतर से आलोचक पैदा करने पड़ रहे हैं। ऐसा करते हुए छंदकविता ने अपनी ख़ुद की आलोचना के एक अलग निर्माण और विकास की ज़रूरत पर बल दिया है। देखें, तो यह हिन्दी आलोचना पर छंद-अनुशासन की कविता का एक अविश्वास-प्रस्ताव जैसा नज़र आ सकता है।

हिन्दी कविता के छायावादोत्तर कालखण्ड की रचना और आलोचना के इतिहास में छंदमुक्त-गद्यात्मक कविताओं की केंद्रीयता के सच को भला कौन इनकार कर सकता है! आज इस इतिहास में छंद-विधाओं के मूल्य और महत्त्व के आकलन के लिए कोई ख़ास जगह नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में प्रो. अमरनाथ द्वारा ‘लोकधर्मी काव्यालोचना’ की एक नई धारा के प्रस्ताव को हिन्दी आलोचना की ओर से छंदकविता की प्रतिष्ठा और उसके पुनर्वास के उद्यम के रूप में देखा जा सकता है। इसे आज की कविता की केन्द्रीय शक्ति-संरचना और उसकी पक्षधर आलोचना के वर्चस्व के विरुद्ध हाशिए पर डाल दी गई गीत-ग़ज़ल जैसी उपेक्षित-बहिष्कृत विधाओं के अस्मिता-संघर्ष के किसी रूपक में देखने की कोशिश करें, तो इसका महत्त्व समझ में आता है। हिन्दी आलोचना के इतिहास में यह छंदविधाओं की अस्मिता-चेतना का सवाल है। यह कविता की आलोचना के देश में उपेक्षित विधाओं की नागरिकता की स्वीकृति का सवाल है। प्रो. अमरनाथ को हिन्दी आलोचना के भीतर इन उपेक्षित काव्यविधाओं के अस्मिता-संघर्ष के साथ खड़े एक इतिहासकार के रूप में देखा जा सकता है। ‘लोकधर्मी काव्यालोचना’ के रूप में एक नए आलोचना-अनुशासन की प्रस्तावना करके प्रो. अमरनाथ ने हिन्दी आलोचना पर लगने वाले दुराग्रह, पक्षपात और संकीर्णता के आरोपों का परिमार्जन करने की कोशिश की है। गीतिधर्मी साहित्य के प्रति किए गए हिन्दी आलोचना के अपने व्यवहार के आत्मावलोकन और उसकी क्षतिपूर्ति की कोशिश के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। गौरतलब है कि प्रो. अमरनाथ ‘लोकधर्मी काव्यालोचना’ की ज़रूरत का तर्क देते हुए भी उसके किसी अतिवादी परिणति के प्रति बेहद सतर्क हैं। यह उनकी सतर्कता ही है कि लोक-संवाद की दृष्टि से छंदकाव्य के महत्त्व के प्रति उनके आकर्षण और हिन्दी आलोचना की तत्संबंधी बेरुखी के प्रति उनकी गहरी चिन्ता के बावजूद छंदहीन कविताओं के लिए उनके इस आलोचनात्मक इतिहास में स्वीकृति और सम्मान की जगह कम नहीं होने पाई है। उनके इतिहास की इस अवधारणा को गीतिधर्मी साहित्य के प्रति किए गए हिन्दी आलोचना के व्यवहार के आत्मावलोकन और उसकी क्षतिपूर्ति के प्रयत्न के रूप में देखा जा सकता है।

प्रो. अमरनाथ छंदों में मौजूद लोकधर्मी काव्य के प्रति हिन्दी आलोचना के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के लिए प्रयोगवाद के दौर की नकारात्मक साहित्यिक राजनीति को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। उनका मानना है कि अज्ञेय तथा उनके खेमे के अन्य कवियों-आलोचकों ने सुनियोजित ढंग से उन कवियों की उपेक्षा की, जिनकी कविताएं और गीत उस दौर में भी लोगों की जबान पर चढ़े हुए थे। सन्दर्भ गीत-ग़ज़ल जैसे सहज संप्रेषणीय लोकधर्मी काव्यरूप के साथ होने वाली किसी साहित्यिक राजनीति का हो और उसके साथ प्रयोगवाद, अज्ञेय और उनके किसी खेमे का भी ज़िक्र हो, तो फिर दिक्कत ही क्या, एक आरोप-पत्र तो तैयार हो ही जाएगा! पर, इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा कि एक लम्बे काल-खण्ड में छंद-विधाओं में रचे गए विपुल साहित्य के प्रति प्रगतिशील-जनवादी आलोचना का व्यवहार कितना संतोषजनक रहा है? इस सवाल पर भी ज़रूर विचार किया जाना चाहिए!

एक बेहद ज़रूरी समस्या पर केन्द्रित ‘लोकधर्मी काव्यालोचना’ जैसी किसी नई प्रस्तावित आलोचना-धारा पर थोड़ा ठहरकर, उसकी पूरी तर्क-प्रक्रिया की रोशनी में, इसे और समस्याग्रस्त बनाते हुए, जिस विस्तार के साथ इसका विवेचन किया जाना चाहिए था, वह यहाँ सम्भव नहीं हो पाया है। इस ग्रन्थ में चिंताएं भी हैं और उनकी व्याख्याएं भी। पर, अपर्याप्त। विस्तार के साथ इस पर विचार के लिए शायद इस ग्रंथ के अगले संस्करण का इंतज़ार करना होगा!

बीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों से वैश्वीकरण और उदारीकरण की नई भौतिक-सांस्कृतिक परिघटनाओं के बीच निर्मित हुई बहुचर्चित उत्तरआधुनिक परिस्थितियों में इतिहास और विचारधारा के अन्त की घोषणाओं के साथ हाशिए पर पड़े हुए शोषित-पीड़ित जन-समुदायों द्वारा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग और समाजार्थिक-सांस्कृतिक स्वाधीनता के संघर्ष के साथ इतिहास के बिल्कुल एक नए दौर की शुरुआत हुई है। हिन्दी में भी समय और समाज की नई दार्शनिक व्याख्याओं के साथ अन्याय और असमानता पर आधारित वर्ण, धर्म, अर्थ और लिंग की सत्ताओं से जुड़े हुए प्रश्नों और समस्याओं पर विमर्श का वातावरण सघन होता गया है। इस विमर्श का सम्बन्ध समाजविज्ञान से तो है ही, कला-साहित्य की दुनिया भी इसके गहरे प्रभाव में आती गई है। दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक और लैंगिक अस्मिताओं की समस्याएं आज हिन्दी के साहित्यिक चिन्तन और सृजन के लिए बेहद ज़रूरी होती गई हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने हिन्दी साहित्य के व्यापक परिदृश्य में अपनी अपरिहार्य जगह बना ली है।

इन अस्मिताओं के प्रश्न इतिहास के इस नए उत्तरआधुनिक दौर के बहुत पहले से समाज में मौजूद रहे हैं और इनके इर्द-गिर्द हिन्दी में बहुत कुछ रचा और कहा जाता रहा है। नवजागरण से लेकर आधुनिक युग के विभिन्न चरणों के हिन्दी साहित्य के इतिहास में इसके साक्ष्य देखे जा सकते हैं। पर, अस्मिता-केन्द्रित दार्शनिक-वैचारिक विमर्शों का विकास और उनका साहित्यिक प्रतिफलन हिन्दी में इधर के दो-तीन दशकों की एक ऐतिहासिक महत्त्व की ऐसी परिघटना है, जिसने अपनी हस्तक्षेपकारी भूमिका से रचना और आलोचना के चले आ रहे परिदृश्य को काफी बदल दिया है। उपेक्षित अस्मिताएं अब किसी महाआख्यान की अनुषंग नहीं हैं। उन्होंने हिन्दी साहित्य में अपने खुद के आख्यानों की एक स्वतन्त्र हैसियत बनाई है और अपना एक अलग सौन्दर्यशास्त्र प्रस्तावित किया है। अगर भक्तिकाल में पहली बार शूद्रों ने अपने सन्त पैदा किए थे, तो आज स्त्री-दलित-आदिवासी अस्मिताओं ने पहली बार अपने भीतर से खुद के विमर्शकार, लेखक और आलोचक पैदा किए हैं। एक तरह से यह हिन्दी की समकालीन और पूर्ववर्ती आलोचना-परम्परा पर गहरे संदेह और अविश्वास का नतीज़ा है। आलोचना की दूसरी विचार-सरणियों की कौन कहे, प्रगतिशील आलोचना भी अपनी भूमिका के लिए बहुत दूर तक इनके प्रश्नों के घेरे में रही है कि वह वर्गीय भौतिक-आर्थिक यथार्थ की केंद्रीयता वाली अपनी विचार-प्रक्रिया में स्त्री-दलित-आदिवासी अस्मिता के प्रश्नों और उसके संघर्ष से जुड़े हुए कार्यभारों को वाजिब जगह नहीं दे सकी है।

‘अस्मितावादी आलोचना’ उपेक्षित अस्मिताओं द्वारा अपने लिए वैकल्पिक आलोचना-शास्त्र की एक खोज है, पर आज की ज्यादातर हिन्दी आलोचना के लिए अभी वह आलोचना नहीं, केवल एक सामाजिक-सांस्कृतिक विमर्श है। खुद प्रो. अमरनाथ भी कहते हैं कि स्त्री, दलित और आदिवासी विमर्श की इन तीनों परम्पराओं में आलोचना अभी ठीक ढंग से विकसित नहीं हुई है। इस सन्दर्भ में प्रो. अमरनाथ की भूमिका यहाँ इसलिए महत्त्वपूर्ण बनती हुई नज़र आती है कि उन्होंने इन अस्मिताओं के सामाजिक-सांस्कृतिक विमर्श में निहित साहित्यिक मूल्यों की संभावनाओं की पहचान करते हुए अपने इतिहास-ग्रन्थ में इसे आज की हिन्दी आलोचना के एक स्वतन्त्र अध्याय के रूप में विवेचन का विषय बनाया है। इसे हिन्दी आलोचना की दुनिया में ‘अस्मितावादी आलोचना’ की स्वीकृति और सम्मान के पक्ष में लिए जाने वाले अकादमिक परिसर के एक बेहद ज़रूरी निर्णय के रूप में भी देखा जा सकता है। आलोचना के किसी इतिहास-ग्रन्थ के ढांचे में एक पृथक अध्याय की योजना का शायद यह नया प्रस्थान हो सकता है!

‘अस्मितावादी आलोचना’ की दार्शनिक-वैचारिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए प्रो. अमरनाथ का ध्यान अस्मिता-विमर्श की सीमाओं पर भी है। वे अस्मिताओं के मुक्ति-संघर्ष के प्रसंग में पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और वर्ग-संघर्ष से उसके जटिल अंतःसम्बन्धों की समझ को ज़रूरी बताते हैं। उनसे अपेक्षा थी कि उन्हें यहाँ अस्मिता-विमर्श की उस प्रगतिशील-क्रान्तिकारी धारा की कुछ अलग से चर्चा करनी चाहिए थी, जो विभिन्न अस्मिताओं के बीच उभयनिष्ठ वर्गीय चेतना के निर्माण और विकास की परियोजना को अस्मिता से जुड़ी हुई समस्याओं के हल के लिए अनिवार्य मानती है। ‘स्वानुभूति और सहानुभूति’ जैसी अवधारणा की तरह अस्मितावादी आलोचना के कुछ दूसरे सैद्धांतिक-व्यावहारिक प्रतिमानों पर भी यहाँ विचार किया जाना चाहिए था। अस्मितावादी आलोचना का विवेचन शुरू करते हुए उन्होंने इसकी समीक्षा-पद्धतियों की चर्चा करने की बात की है, पर प्रतिमानों की चर्चा किए बिना समीक्षा-पद्धति पर बात कैसे पूरी हो सकती है? दलित और स्त्री विमर्श के विवेचन के क्रम में ‘दलित स्त्री-प्रश्न’ के साथ अस्मितावादी विमर्श और आलोचना के बर्ताव के मूल्यांकन की जगहें भी खाली रह गई हैं। कुछ कठोर कहने की छूट ली जाय, तो इसे ‘दोहरे उत्पीड़न’ के शिकार किसी समुदाय को इतिहास से बहिष्कृत कर दिया जाना भी कह सकते हैं!

हिन्दी आलोचना के अबतक के लिखित इतिहास में शायद पहली बार ‘गाँधीवादी’ और ‘ हिंदुत्ववादी’ नाम की दो नई आलोचना-धाराओं के नाम का प्रस्ताव किया जाता हुआ यहाँ देखा जा सकता है। पश्चिमी साहित्यशास्त्र में दर्शन और विचारधारा के आधार पर अनेक आलोचना-पद्धतियों का विकास हुआ है। यथार्थवाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद-उत्तरसंरचनावाद, उत्तरआधुनिक, उत्तर-औपनिवेशिक जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक विचार-प्रणालियों और अवधारणाओं पर आधारित चिन्तन से पश्चिमी दुनिया का आधुनिक साहित्यशास्त्रीय इतिहास भरा पड़ा है। हिन्दी में ऐसा कम हुआ है।

आधुनिक युग में गाँधी-अंबेडकर और लोहिया ने अपने दर्शन और विचार से समाज, राजनीति के साथ साहित्य को भी प्रेरित और प्रभावित किया है। प्रो. अमरनाथ द्वारा अस्मितावादी आलोचना के विवेचन में दलित साहित्य की आलोचना पर चर्चा करते हुए अम्बेडकर के जीवन-संघर्ष, उनकी विचाराधारा के प्रभाव और महत्त्व को अलग से रेखांकित किया गया है। पर, गाँधी और लोहिया के विचारों के प्रभाव के प्रसंग में लेखक यहाँ एक बहसतलब फ़ैसला लेते हुए दिखता है। इस पुस्तक में गाँधीवाद के आधार पर आलोचना की एक नई धारा की पहचान तो की गई है, पर लोहिया के विचारों की भूमिका को आलोचना के इस इतिहास में स्वतन्त्र महत्त्व नहीं दिया जा सका है। इस ग्रंथ के लेखक के मन में लोहिया की मान्यताओं से प्रभावित आलोचकों की अलग से चर्चा करने का विचार तो आता है,पर वह गाँधीवाद और लोहियावाद के बीच की दोहरी नागरिकता वाले कुछ आलोचकों की इस विषय पर की गई प्रतिक्रियाओं से सहमत हो जाने के कारण ऐसा करना उचित नहीं समझता। वह विचारधारा के क्षेत्र में लोहियावाद को गाँधीवाद का ही एक विस्तार मान लेता है और फ़ैसला ले लेता है कि ‘गाँधीवादी आलोचना के भीतर ही लोहियावादियों को भी रखने में कोई हर्ज़ नहीं है।’

गाँधीवाद या लोहियावाद को हिन्दी आलोचना की धाराओं या प्रवृत्तियों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं, यकीनन यह बहस का मुद्दा तो हो सकता, पर लोहियावाद को गाँधीवाद में अंतर्भुक्त कर लेना गाँधीवाद से भिन्न इस विचारधारा की एक स्वतन्त्र अस्मिता को ही अस्वीकार कर देना है। इतिहास की व्याख्या, सामाजिक-राजनीतिक अंतर्विरोध, वर्ग और वर्ण, श्रम और अर्थ, जाति और आरक्षण के प्रश्न, धर्म-संस्कृति तथा हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न आदि बहुत सारे मुद्दे हैं, जिनके बारे में इन दोनों विचार-प्रणालियों के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा मौजूद है। साहित्यिक प्रतिफलन में इनके बीच समानताओं के बिन्दु तलाश कर पाना कठिन नहीं है। पर, विडम्बना यह है कि इस ग्रन्थ में दोनों को एक कर देने के तर्क केवल साहित्य से नहीं, उनके सामाजिक-राजनीतिक विचार-दर्शन से भी जोड़ दिए गए हैं।

गाँधीवाद के समर्थक लेखकों ने हिन्दी में अपना कोई अलग समूह भले न बनाया हो, पर लोहिया के विचारों के साथ खड़े कवियों-आलोचकों ने प्रगतिशील लेखकों से बहस चलाती साहित्य की अपनी एक समानान्तर दुनिया बनाई थी। धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, श्रीकान्त वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, विजयदेव नारायण साही, रामवचन राय, श्रीभगवान सिंह, गोपेश्वर सिंह, युगेश्वर आदि अनेक लेखक-आलोचक हैं, जिन्होंने लोहिया की विचारधारा से रौशनी और दिशा ग्रहण की है। प्रगतिशील लेखक संघ से ‘परिमल’ की वैचारिक टकराहटों के अनेक सूत्र लोहियावाद के साहित्यिक रूपों से जुड़े पाए जा सकते हैं। यहाँ ‘लोहियावादी’ जैसी किसी आलोचना-धारा के प्रस्ताव की कोई कवायद तो नहीं की जा रही, पर यह उस धारणा का प्रतिवाद ज़रूर है, जिसके अनुसार हिन्दी आलोचना के इतिहास की कोई धारा गाँधीवादी तो हो सकती है, पर लोहियावादी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ‘लोहियावादी विचारधारा तो वास्तव में गाँधीवादी विचारधारा का ही विस्तार है।’

‘गाँधीवादी’ और ‘हिन्दुत्ववादी’ आलोचना की धारणाएं निर्विवाद नहीं हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ गम्भीर प्रश्न हैं, इनपर विचार किए बिना आलोचना की इन धारणाओं की वैधता संदिग्ध ही मानी जाएगी। इसपर तो विचार किया ही जाना चाहिए कि गाँधीवाद और हिन्दुत्ववाद से प्रभावित आलोचक मुनष्य, जीवन और समाज की व्याख्या की अपनी एक विशिष्ट विचार-दृष्टि के अलावा क्या अबतक किसी ऐसी समग्र आलोचना-पद्धति का विकास कर सके हैं, जिसकी कला-साहित्य की गाँधीवादी या हिंदुत्ववादी आलोचना के रूप में अलग से पहचान की जा सके? क्या गाँधीवादी और हिंदुत्ववादी आलोचना साहित्य की अंतर्वस्तु के विश्लेषण और मूल्यांकन के वैचारिक आधार के अलावा उसके शिल्प और संरचना की प्रविधियों के उपयोग का अपना कोई निजी शास्त्र निर्मित कर सकी है? साहित्य केवल अंतर्वस्तु नहीं है। वह अंतर्वस्तु और रूप का संश्लेष है। गाँधीवाद या हिंदुत्ववाद अपने दायरे में आने वाली समाज और संस्कृति की विचारधारात्मक अंतर्वस्तु की आलोचना तो कर सकता है, पर वह साहित्यिक रूप के विविध तत्त्वों की उस कलात्मक भूमिका की व्याख्या कैसे करेगा,जिसके बिना साहित्य का रचनात्मक रूपांतरण सम्भव ही नहीं होता! ये कुछ अत्यन्त ज़रूरी प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर के बिना ‘गाँधीवादी’ अथवा ‘हिंदुत्ववादी’ जैसी किसी आलोचनात्मक प्रणाली की कल्पना निराधार ही मानी जाएगी। यह किसी भी विचारधारा के एक सौंदर्यशास्त्र में रूपांतरित होने की ज़रूरत का सवाल है। विचारधाराओं को कला-साहित्य के साथ बनने वाले अपने रिश्ते में इस सर्जनात्मक आत्म-संघर्ष से गुज़रना ही होता है। इस सन्दर्भ में अस्मितावाद के भीतर की आलोचना-धाराओं की सीमाओं की भी बार-बार चर्चा की जाती रही है। कहना न होगा कि आज हिन्दी की दलित और स्त्री-आलोचना को अपनी यात्रा के बहुत छोटे-से इतिहास में लगातार इस मोर्चे पर अपने को विकसित करते हुए पाया गया है। मार्क्सवाद ने अपनी आलोचना-पद्धति की विकास-यात्रा में अंतर्वस्तु और रूप के सम्बन्धों की अंतर्निर्भरता को लगातार विचार और प्रयोग का विषय बनाए रखा है। हिन्दी आलोचना के इतिहास से इसका सबूत तलाश करना कठिन नहीं होगा कि स्थूल समाजशास्त्रीयता के प्रभाव के आरोप का सामना करने वाले मार्क्सवाद को साहित्य में अपने मुकम्मल आलोचनाशास्त्र के निर्माण के लिए एक दौर में कलावादी-रूपवादी विचलन के आरोप का भी सामना करना पड़ा था। आरोपों के इन ध्रुवांतों में इस आलोचना की अपनी रचना-यात्रा की कुछ गम्भीर कोशिशें देखी जा सकती हैं।

प्रो. अमरनाथ को हिन्दी आलोचना के इतिहास में उर्दू साहित्य की आलोचना को, उसके पूरे महत्त्व के साथ शामिल करते हुए देखना एक नए तरह का रचनात्मक अनुभव प्राप्त करना है। एक बहुत पुरानी बहस को हिन्दी आलोचना के संदर्भ में सामने लाने का यह इधर का एक नया साहसपूर्ण प्रयास है। हिन्दी और उर्दू, यदि एक ही भाषा की दो भिन्न शैलियां हैं, तो फिर उनका इतिहास अलग-अलग क्यों? ऐसी स्थिति में जहाँ उर्दू को केवल मुसलमानों की भाषा मानते हुए हिन्दी के साथ उसके किसी अविभाज्य रिश्ते की स्वीकृति का भाव घटता गया हो, प्रो. अमरनाथ द्वारा हिन्दी आलोचना के भीतर उर्दू साहित्य की आलोचना को सम्मिलित किए जाने की यह कोशिश उनके प्रगतिशील और उदार दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।

यहाँ प्रो. अमरनाथ गार्सां-द-तासी, जार्ज ग्रियर्सन और रामचन्द्र शुक्ल की भाषा-साहित्य-दृष्टि के साथ उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि की भी एक आलोचना प्रस्तुत करते हैं। गार्सां-द-तासी द्वारा प्रस्तावित हिन्दुई और हिन्दुस्तानी के प्रसंग में हिन्दी और उर्दू की एकता की धारणा के स्पष्ट समर्थन का भाव प्रो. अमरनाथ में मौजूद है, जबकि वे इस संदर्भ में जार्ज ग्रियर्सन और रामचन्द्र शुक्ल की भेदभरी दृष्टि के प्रति गहरा असन्तोष प्रकट करते हैं। उन्हें आश्चर्य है कि गार्सां-द-तासी की अपेक्षाकृत एक अधिक उदार और समावेशी दृष्टि की जगह रामचंद्र शुक्ल को जार्ज ग्रियर्सन की भेद करने वाली वह दृष्टि ज़्यादा पसन्द आती है, जो उर्दू को हिन्दी भाषा से दूर कर उसे एक हिन्दीतर चरित्र दे देती है। प्रो. अमरनाथ हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस विभाजन को एक बड़ी दुर्घटना की तरह देखते हैं। उनका मानना है कि शुक्ल जी के बाद ही इस तरह के विचार को एक व्यापक स्वीकृति मिलती गई है। वे कहते हैं कि हिन्दी जाति के साहित्य का इतिहास उर्दू में लिखे गए साहित्य को छोड़कर नहीं तैयार किया जा सकता। उनकी आकांक्षा है कि आलोचना की परिधि का इतना विस्तार किया जाना चाहिए कि उसके भीतर सूर, तुलसी, कबीर के साथ खुसरो, मीर, गालिब और फिराक भी समा सकें। उर्दू भाषा और उसकी लिपि को मुसलमानों की भाषा और उनके मजहबी प्रतीक के रूप में देखने-दिखाने वाले दौर में प्रो. अमरनाथ का यह कहना बहुत साहस की बात है कि ‘मैंने तो इस ग्रन्थ का एक सोपान उर्दू आलोचना के नाम सिर्फ़ इसलिए समर्पित किया है कि मैं पाठकों तक यह संदेश पहुंचा सकूं कि हिन्दी- उर्दू का विभाजन कृत्रिम है और इतिहास की यह एक भयंकर भूल है।’

इस चर्चा के आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह इस सम्पूर्ण पुस्तक की समीक्षा नहीं है। यह आलोचना के इतिहास में परिचित कराई गई कुछ नई धाराओं और प्रवृत्तियों-मात्र पर विचार का एक प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव रखते हुए इस बात से असहमति नहीं है कि इस इतिहास को अभी थोड़ा और आलोचनात्मक होना है।