कला-संस्कृति की बहुरंगी छटाएँ बिखेरता त्रिदिवसीय आयोजन

चित्रांगन अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म-नाट्योत्सव, रीवा

मध्यप्रदेश के उत्तरी भूभाग में बसा शहर रीवा अपनी ऐतिहासिक विरासत एवं सांस्कृतिक समृद्धि के लिए ख़ासा प्रसिद्ध है। इस बार प्रियवर योग़ेश त्रिपाठी के सौजन्य से उनके साथ रीवा का पुराना हिस्सा देखने को मिला, जिसमें इतिहास बोलता है, संस्कृति बेलसती है। और इस शहर की साहित्यिक ख्याति का तो क्या ही कहना कि जिस नदी रेवा के नाम पर यह रीवा है, उसके किनारे जाने के लिए बड़े-बड़े कवियों का मन सदा उत्कंठित रहता था – ‘रेवारोधसि वेतसी तरु तले चेत: समुत्कंठते’। मेरी उत्कंठा तो पूरी होते-होते ही जनमी…!!

इस ख्याति की विरासत को आज की तारीख़ में अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म नाट्योत्सव के रूप में ‘चित्रांगन’ समूह पिछले चार सालों से एक वृहत आयोजन करके आगे बढ़ा रहा है…। यह मेरा सौभाग्य रहा कि पहले में भी मैं मौजूद था और अब 21 से 23 फ़रवरी, 2024 के दौरान इस चौथे उत्सव में आके देख रहा हूँ कि इतने अल्प काल में ही यह समारोह बड़ी ख्याति अर्जित कर चुका है…। युवा आयोजकों ने सभागार व उसके चहुँ ओर के परिसर को आमंत्रित कलाकारों-विद्वानों-अभिजनों की तस्वीरों (आउटकट्स…आदि), कार्यक्रम के रंगीन विवरणों, उद्धरणीय उक्तियों एवं साज-सज्जा के विविध रंगीन उपकरणों से ऐसा लहका दिया था कि परिसर में प्रवेश करते ही किसी भव्य आयोजन की मनोहरता की छाप एवं उसकी एक सुखद अनुभूति से मन कहीं गहरे मोह उठता…!!

इस आयोजन का आधार-स्थल है ‘कृष्णा राजकपूर सभागार’, जो न होता, तो इतना शानदार आयोजन अकल्पनीय था। आयोजन का मूल विचार तो कभी मेरे प्रिय छात्र रहे अंकित मिश्र का है, वही इसके पुरस्कर्त्ता व पूरे उत्सव के निदेशक हैं – नाट्य गतिविधियों का पूरा कार्य सम्भालते हैं। लेकिन उनके सहयोगियों का एक पूरा दल है, जिसमें फ़िल्म प्रभाग के कर्त्ता-धर्ता शुभम पांडेय, सौरभ पांडेय, गीत सूरी एवं विशेष मिश्रा…और मंच-प्रबंधन में गौरव सिंह, ग्लोरी जायसवाल, दीपक पटेल, शुभांगी कात्यान एवं रेहान अली…आदि रहे। अतिथियों व कलाकरों के आवागमन-आवास…आदि की ज़िम्मेदारी विजय तिवारी एवं सिद्धार्थ दुबे ने सम्भाली…। किंबहुना…और भी बहुत लोग हैं…। कुल मिलाकर यह एक ऐसी पाँत हैं कि इसमें जिसके कंधे पर हाथ रख दें, वही सब कुछ बता व कर देगा।

लेकिन इस इतने बड़े आयोजन के कर्णधार हैं श्री राजेंद्र शुक्ल, जो न होते, तो उत्सव क्या, शायद यह ‘कृष्णा राजकपूर स्टेडियम’ जैसा शानदार सभागार भी न होता…।

यह मैं इसलिए कह पा रहा हुं कि हॉल के पूरा होते-होते वरिष्ठ रंगकर्मी संजय उपाध्याय म.प्र.नाट्य विद्यालय की रंगयात्रा के सिलसिले में रीवा में थे, तो उनकी पारंगत सलाह (एक्सपर्ट ऐडवाइज) लेने के लिए शुक्लजी उन्हें सभागार स्थल पर ले जाने स्वयं आये थे। यात्रा में साथ होने के नाते मैं भी गया था और शहरे रीवा के चहुँमुखी विकास को लेकर राजेंद्रजी की आँखों में भरे ढेरों सपनों को देख सका था। फिर पहले उत्सव में आमंत्रित होकर उन सपनों की सार्थक शुरुआत का संतोष व उसे असीम तक बढ़ाने की पिपासा भी उनके चहरे पर दिखी थी। तब शुक्लजी अपने मध्यप्रदेश के विधायक और मंत्री थे। अब उप मुख्यमंत्री हैं। तो उत्सव के समापन की शाम जब अंकित मिश्र ने मंच से ही अगले साल उत्सव को तीन से पाँचदिनी करने का प्रस्ताव रखा, तो राजेंद्रजी ने तुरत ही जितनी सहजता से स्वीकृति दी, उसमें रीवा के उत्तरोत्तर विकास की मंशा एकदम साफ़ थी…। और कला-संस्कृति से उनका यह लगाव प्रायोजित नहीं, दिली है। इसका प्रमाण है – आयोजन में पूरे समय बैठकर नाटक देखना…। अभ्यागतों-कलाकारों का स्वागत करना-मिलना-बतियाना…। ऐसी अनुरागी रुचियों व बहुआयामी दृष्टियों वाले रहनुमाओं की ज़रूरत आज पूरे देश को है…।

इस फ़िल्म-नाट्योत्सव का उद्घाटन बहुत अनौपचारिक रहा – न मंच सजा, न अतिथियों के स्वागतादि का तामझाम हुआ और न ही भाषणबाज़ी…आदि के सरंजाम रचे गये। इस तरह इतना समय पर शुभारम्भ हुआ कि बाहर के अतिथि होटेल में आ चुके थे, पर भला हुआ कि प्रतीक्षा न की गयी…, जो करने में अक्सर घंटों की देर हो जाती है। रीवा की ज़िलाधीश प्रतिभा पॉल एवं रंगकर्म से लेकर बॉलीवुड तक में अच्छा नाम कमाने वाले रीवा के ही मूल निवासी अभिनेता कुमुद मिश्र ने दीप-प्रज्वलन किया। समय पर हाज़िर हो जाने के कारण मुझे व कुछ सम्भ्रांत स्थानीयों को शरीक कर लिया गया…। प्रतिभाजी ने मंच पर खड़े-खड़े ही गिन के सिर्फ़ चार मिनट का उद्बोधन किया, जो यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था कि पढ़े-लिखे आइ.ए.एस. लोग अपनी बात को संक्षेप में क़रीने व क़ायदे से शुद्ध भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, जैसे अचानक खड़े कर दिये जाने पर कई बार विश्वविद्यालयों के बहुतेरे प्राध्यापक भी नहीं बोल सकते – याने तेजस्विता का चयन भी कोई चीज़ है!!

इसके बाद तुरत ही तयशुदा रूपरेखा के मुताबिक़ फ़िल्म दिखाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। याने कार्यक्रम की शुरुआत फ़िल्मों से हुई और उत्सव के नाम में भी पहले फ़िल्म का ही उल्लेख है – ‘फ़िल्म ऐंड थिएटर फ़ेस्टिवल’। नाम की बावत ध्यातव्य यह भी है कि जिस उत्सव का माध्यम हिंदी है, हिंदी-प्रदेश में हो रहा है – कुछ विदेशी फ़िल्मों के अलावा सब कुछ हिंदी में है, उसका प्रमुख नाम अंग्रेज़ी में क्यों? 21वीं सदी अपनी लगभग चौथाई यात्रा के पड़ाव पर पहुँच रही है. आज़ादी की हम ७5वीं जयंती मना के आगे बढ़ चुके हैं। बीजेपी नहीं, भाजपा में निहित भारतीयता का सोद्देश्य जज़्बा अपने उरोज पर है, तो प्रमुख नाम अंग्रेज़ी में रखने का हीन भाव क्यों? इतनी परमुखापेक्षिता का सबब क्या? अपनी भाषा में ‘फ़िल्म-नाट्योत्सव’ जैसा कोई नाम क्यों नहीं? बहरहाल, अब चलें आयोजन पर…तो इसके चार प्रमुख आयाम रहे – सिने दर्शन, नाट्य-मंचन, रंग़ संवाद एवं पुस्तक-प्रदर्शनी…।

तो पहले सिने दर्शन – आयोजकों के अनुसार ‘कुल ६2 देशों की चुनिंदा फ़िल्में दिखायी गयीं और आयोजन के इसी पक्ष ने इस उत्सव के ‘अंतरराष्ट्रीय’ विशेषण को सार्थक किया, वरना तो सब भारतीय था। तीनो दिन 10 बजे से 3 बजे तक मुख्य सभागार में फ़िल्में चलतीं, जिनमे दर्शक आते-जाते तो रहते, लेकिन हमेशा ही हॉल पर्याप्त भरा रहता…। ज़ाहिर है कि सभी फ़िल्मों के नामोल्लेख भी यहाँ सम्भव नहीं। अतः अपनी पसंद व स्मृति के अनुसार कुछ चुनिंदा व मुख्य फ़िल्में भर…।

सर्व विदित व मशहूर है बलराम भार्गव के उपन्यास ‘गोइंग वायरल’ पर आधारित और विवेक अग्निहोत्री निर्देशित फ़िल्म ‘वैक्सीन वार’ याने ‘वैक्सीन : एक युद्ध’, जिसका सबसे शातिर व्यंग्य यह की दवा भी युद्ध बन सकती है, जब बात अपनी जीत के लिए सामने वाले को हराने की स्पर्धा की हो…लेकिन मर्म यह कि जीत प्राणान्तक परिश्रम व ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के नेक इरादे की हो। ध्यातव्य है कि फ़िल्म का बाह्य रूप मेडिकल का था। उस संकट काल में मनुष्यता की रक्षा का था, जिसमें वह कार्य वैश्विक स्तर पर सफल हुआ, लेकिन अंदरूनी पक्ष राजनीति की क्रूरता की मिसाल भी था, जो इस फ़िल्म की उत्स बनी और जमकर उजागर हुई…। अब कुछ अन्य…

…पंकज सिंह निर्देशित ‘सोनी की स्कूटी’ अपने कथ्य व रूप में इसलिए याद रह गयी कि यह किसी कम्पनी में दरबान की नौकरी करने वाले की नन्ही-सी बेटी सोनी के स्कूटी पे चढ़ के घूमने की मासूम और यूँ तो मामूली-सी इच्छा पर आधारित है, लेकिन यह भी उसकी औक़ात के अनुसार असंभव ही है। और अब स्कूटी उसे मिल पाएगी या नहीं की मूल जिज्ञासा को खोला भी क्यों जाये, ताकि आप की कभी देखने की इच्छा बनी रहे…!!

…उक्त में बच्ची थी, तो मनीष माधव की फ़िल्म में एक बूढ़ा है, जो कुम्भ के मेले में अपनी धार्मिक आस्थाओं को साकार करते हुए खो जाता है…। लेकिन मर्म यह कि उसे उसका बेटा ही छोड़ गया है। हिंदी में बनी इस फ़िल्म का नाम ‘इन सर्च ऑफ शंकर’ की अंग्रेजियत का मोह छोड़ के ‘शंकर की खोज में’ होता, तो क्या बुरा हो जाता…!

…कबाड़ बीन-बेच कर पेट पालने वाली मां-बेटी को एक दिन कुछ किताबें मिल जाती हैं, जिन्हें वे बेचना तो नहीं चाहतीं, पर इससे खाने के पैसे कम पड़ जाएँगे…। ऐसे संभावनापूर्ण नाज़ुक द्वंद्व वाली राइमी निर्देशित फ़िल्म को भी ‘ग्लिम्प्स ऑफ़ हैपीनेस’ कह दिया – ‘ख़ुशी की एक झलक’ कहने में क्या हानि या तौहीन हो जाती!!

…धीरज कश्यप की असमी फ़िल्म ‘ब्रह्म कन्या’ में एक 14 साल की बच्ची दुर्गा को उसके रिश्तेदार लोग पढ़ाने के नाम पर शहर लाते हैं, पर वे उसे बेचना चाहते हैं। भनक लगते ही वह बचकर फुटपाथ के भिखारियों में मिल जाती है। वहाँ एक अंधा भिखारी अनवर उसकी मदद करता है…और इस दौरान कई उतार चढ़ाव आते है…।

…गौरी श्रीनिवास की कन्नड़ फ़िल्म में नौ साल की बेटी को सेना में कार्यरत पिता से शिकायत है कि उनके पास बेटी के लिए समय नहीं है। काफ़ी इंतज़ार के दौरान शिकायत क्रोध में बदल जाती है और धीरे धीरे पिता के प्रति प्यार शून्य हो जाता है। लेकिन कुछ खास घटनाओ से यह फ़िल्म पिता-पुत्री के प्रेम को पुनः स्थापित करती है, जिसे फ़िल्मकार ने ‘द जर्नी ऑफ़ बेली’ कहा है। मैं कन्नड़ नहीं जानता, इसलिए ‘बेली की भाव-यात्रा’ कहूँगा…।

….श्रीकांत गरगड़े की मराठी फ़िल्म ‘गॉड गिफ़्ट’ में भावी पिता पहले तो पुत्र-जन्म की कामना-पूर्त्ति के लिए मंदिर जाता है। फिर फ़िल्म उसे कुछ सोद्देश्य घटनाओं से गुजारती हुई ‘बेटे-बेटी के भेद’ के द्वंद्व से मुक्ति दिलाती है। मैं इसे अपनी मराठी में ‘देवा चे उपहार’ कहूँगा…और इसी के साथ – इत्यलम् फ़िल्म-चर्चा…।

अब आयोजन का दूसरा मुख्य भाग नाट्य-मंचन, जिसे नाट्य से जुड़े आयोजकों की जानिब से पहला होना और कहना चाहिए। इसके लिए तीनो दिन शाम छह बजे का आबंटन था…।

पहले ही दिन की शाम नाटक था – ‘पुराने चावल’। इसके रूपांतर करने वालों के नाम अवश्य बताये गये – फ़ारुख सेयर और और अविनाश गौतम, पर मूल का पता न दिया गया…यही तो जमाना है आज कि मूल से मतलब नहीं!! वरना बताना बनता था कि आलेख मशहूर नील साइमन का है। निर्देशक सुमित व्यास के कामों की सूची से लगा कि नादिराजी के ‘एकजुट’ में उनकी ‘गुदगुदियाँ’ वग़ैरह प्रस्तुतियाँ मेरी देखी व समीक्षित भी हुई हैं। बस, मुख्य भूमिका में कुमुद मिश्र को जलवा अफ़रोज़ होना ही था, जो हुए और क्या खूब हुए…!! वे रीवा के ही हैं। एनएसडी करके आये हैं, जिसकी घोषणा एक भी बार नहीं हुई और उनके बॉलीवुडी होने की घोषणाओं से कान पक गये, पर रोज़ के स्थायी उद्घोषक प्रिय शुभम के न मुंह दुखे, न मन भरा – हाय रे जलवा बॉलीवुड का!!…और रीवा का होना भी जगज़ाहिर हो गया, तो मुम्बई के बॉलीवुड वाले होके आना बताने के चक्कर में…।

वरना जैसे घोषणाओं में एनएसड़ी गुम हो गया – रीवा भी कहाँ होता!! हाँ, अपने गृह नगर में पहला शो करने की ख़ुशी और तनाव दोनों दिखा और सुन भी पड़ा – शो के पहले खड़े-खड़े कुमुद के साथ छोटी-सी मुलाक़ात में। अच्छी लगी उनकी जहनियत (सीन्सियरिटी) कि बड़े नाम-काम के बावजूद शो की चिंता है – यही रंग़-चेतना और नाट्य-निष्ठा है। शुब्र ज्योति को ‘एकजुट’ में बढ़ते बड़े होते देखा है…। अब पर्दों पर भी दिख रहे…। हाँ, ‘पुराने चावल’ का प्रस्तोता नाट्य-समूह उजागर हुआ – ‘डी– फ़ॉर ड्रामा’। शब्द बड़ा चुनमनवाँ (स्टाइलिश) है। लेकिन मुझ देसी को पढ़ते-सुनते ही लगा कि इसी शैली में रखना था, तो ‘न से नाटक’ क्यों नहीं? क्या ‘ड्रामा’ शब्द ‘नाटक’ से अधिक स्वादिष्ट या लाभदायक है? नाटक हिंदी में करना है, तो समूह के नाम में अंग्रेज़ी-मोह क्यों? हिंदी में नाटक असरदार हो रहा…, तो संस्था का नाम भी प्रभावी होगा। और हिंदी वालों का तो दायित्त्व है कि वे अपनी भाषा को भी आगे बढ़ाये…!! ख़ैर, ‘पुराने चावल’ शीर्षक प्रतीकात्मक है। चावल जितना पुराना होता है, उतनी ही आसानी से चुरता है – उतना ही स्वाद उसमें आता है। इसका भात खाना बड़प्पन का प्रमाण होता है। वैसे अनाज से बड़ा लगाव लगता है कुमुदजी का – ‘शक्कर के दाने’ जैसे नाम का भी नाटक देखा था उनका कभी पृथ्वी में। इसमें पुराने चावल याने बूढ़े दो दोस्त – उसी चावल जैसे स्वादिष्ट और मंजे हुए। उन्हें अपने समय के ‘लंगोटिया यार’ कह लो।

नाटक की प्रवृत्ति नाटक के उस अर्थ से बावस्ता है, जिसमें जब कहा जाता है – भाई क्यों, नाटक कर रहे हो? – याने असली काम नहीं कर रहे हो, नाटक कर रहे हो? क्योंकि इसके दोनों पात्र जो कुछ भी कर रहे हैं, वह एवं जैसे कर रहे हैं वैसा… जीवन में कभी-कभार दोस्त लोग दो-चार मिनट के लिए करते हैं। यहाँ पूरे नाटक वही है, जिसमें कई-कई भाव प्रकट होते है – मान-तंज, हँसी-मखौल, दोषारोपण-खिंचाई, गुस्सा-नाराज़गी…आदि। और ये सब आयातित, सब गढ़े हुए याने जीवन नहीं, बस नाटक!! और नाटक में इस बात का पता दोनों पुराने चावलों के आमने-सामने होने के कुछ ही देर में सबको चल जाता है। फिर लोग सोच-विचार छोड़ कर मज़े लेने लगते हैं…और नाटक तो मज़ा देने के लिए ही बना है – सोच से तो वास्ता ही नहीं!! ताकि हिट हो जाये, आमद हो जाये…और इसमें वह सफल भी होता है, जिसका बड़ा आधार दोनों का फ़िल्मी होना है – याने फ़िल्मी छबि को भुनाना…जिससे अधिकाधिक लोग देख भी रहे। लेकिन यही चल रहा है, तो इन महनीयों से यही कहना होगा की बोलीवुड से कमा रहे हो, नाटक में कुछ करते – यहाँ भी कमा रहे हो – तो कर क्या रहे हो? फ़िल्म की छबि और अच्छे अभिनय के मानी-कांचन संयोग का असर यह कि पूरा बनावटी नाटक सबको वास्तविक-सा लग जाता है। यही है दोनों की भूमिका व उसे निभाने की ख़ासियत, जो नाटक की ख़ासियत बन जाती है। और ऐसे नाटक बनाने भी रंगजगत के श्रेय हैं, पर कभी कई गम्भीर नाटक करने के बाद एक प्रयोग या कुछ चेंज व राहत (रिलैक्स) के लिए…। पर यहाँ शायद फ़िल्में कर-कर के सिठा जाने के बाद चेंज लाने का इरादा हो…!

मंच पर बना घर कुमुद मिश्रा वाले पात्र का निवास है – याने वे मूल विषय हैं। इसलिए उनको समय ज्यादा मिला है, तो उनके रूप ज्यादा बने हैं, तो अभिनय के अवकाश व आकाश भी उन्हें ज्यादा मिले हैं…। इसीलिए उनके अभिनय में विविधता ज्यादा देखने को मिली है। मौन रहने के भी उन्हें अच्छे मौके मिले, तो विविध भावों को बिना बोले सिर्फ़ हाव-भावों से व्यक्त करने के साथ ही कुछ क्षण अवसन्न (स्टिल) हो जाने का ख़ास गुर भी खिला…। इन सब कुछ को कुमुद मिश्र ने जैसे निभाया, उसे बस, ‘लाजवाब’ कह सकते हैं। लेकिन मुझे जाने क्यों लगा कि अपना पूरा कौशल वो उस आत्मविश्वास व खुलेपन से न बिखेर सके, जैसा कर सकते थे…!! और इसी की पूर्त्ति की कोशिश ही तो अगले शोज के कौशल की थाती बनती है…।

इसके मुक़ाबले शुब्र ज्योति के लिए संभावनाएँ कम रहीं…। उनके पात्रत्व का मूल भाव भी इकहरा होकर रह गया है, जो आवेश में प्रकट होता है…या कहें कि उन्होंने ऐसा ही ग्रहण (कंसीव) करके बना लिया है…। लेकिन बनाते हुए ही सही, इस रूप को दर्शकों में बिठा पाते हैं…। और बात दोनों की बन जाती है – बल्कि लहक जाती है और नाटक वास्तविक न होते हुए भी असली बन जाता है, जो कलाकरों की, निर्देशक की, प्रस्तुति की चरम सफलता है…।

नाटक देखते हुए मुझे बहुत याद आयी – मराठी फ़िल्म – ‘सामना’, जो पहले नाटक था। मेरी गुज़ारिश है कि ये लोग उसमें श्रीराम लागूजी व नीलू फुलेजी को देखें…जिनने वीभत्स वास्तविक को कलामय बनाया है…और तब अपने इस कौशल को तौलें…तो शायद अपने रूपायन की अतिरंजना समझ में आये !!

एक ख़ास बात – इतने नाटकीय सरंजाम के बाद व बावजूद क्या ज़रूरत थी कि वैसी स्त्री पात्र लाते, जिसके रूप व अदाओं और उसके प्रति बूढ़ों की नज़रों व ऐक्शंस में ऐसे भाव आते, जो उम्र के कारण ही मखौल में खप भी सकते हैं, लेकिन इसी कारण बेज़ा भी लगने लग जाते हैं…। यह आमद नाटक की मूल प्रवृत्ति की विरोधी भी बनती है। इसके फ़ायदे जितने भी व्यावसायिक हों या न हों, कलात्मक तो कदापि नहीं हैं…।

नाट्योत्सव की इस कड़ी का समापन मै दुष्यंत कुमार के शब्दों से करूँगा कि इन ‘रहनुमाओं (नायकों) की अदाओं पे फ़िदा है दुनिया’ लेकिन उन्हीं के शब्दों में चेताना भी चाहूँगा – ‘इस बहकती हुई दुनिया को सम्भालो यारो’…! इन सभी रूपों में यह प्रस्तुति यादगार भी रहेगी और बेहतर की मुंतज़िर भी…!!

दूसरे दिन की शाम आयोजकों के अपने समूह की स्वयं अंकित मिश्र निर्देशित प्रस्तुति थी – ‘हनुमान लीला’, जिसके लेखक भी हैं रीवा के ही योगेश त्रिपाठी – राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात। यह नाटक कपिश्रेष्ठ के कारनामों के माध्यम से लगभग पूरा रामायण ही है…। इसमें कुल 30-35 पात्र तो रहे होंगे। इतने कलाकारों का सुलभ होना हम जहां से आते हैं, उन महानगरों में तो अकल्पनीय है। तो इस कस्बाई थाती और इसके सुंदर उपयोग की चेतनता के लिए प्रस्तोताओं को सलाम करते हैं…। यह रीवा जैसे छोटे शहरों की ताक़त है, जिसका अच्छा उपयोग अंकित मिश्र ने किया है। इतने कलाकरों के साथ मंच पर किसी उपकरण का न होना निर्देशक की दूसरी सूझबूझ का सिला है, जिसका दूसरा आयाम है – इतना सब कुछ करके दिखा देने के लिए मंच को मुक्त रखना, जिससे प्रस्तुति का स्तर भी उठता है।

कलाकारों की अधिकता में प्रवेश-निर्गम और मंच पर उनकी मौजूदगी में गति-चाल को साधना भी बड़ी चुनौती का मामला होता है, जिसे भी इसमें लगभग सही ढंग से साधा जा सका है। कथा में दृश्यों के विधान भी ऐसे रखे गये हैं कि मंच पर एक बार में उपस्थिति अपेक्षाकृत कम-कम रहे…। कुछ दृश्यों में खूब बड़े सभागार की दर्शकों के बीच से पीछे तक की परिक्रमा करा देना अनपेक्षित तो न था, पर उसका कोई प्रयोजन समझ में न आया। इस तरह प्रचलित व नये प्रयोगों के ज़रिए याने हर सम्भव तरीके से कथा के मुताबिक़ प्रस्तुति को नियोजित किया गया है। और इन सब चातुर्यों के बल ही शो इतना सफल सिद्ध हुआ।

लेकिन सबसे बड़ा योगदान लोकविश्रुत कथा का है, जिसे सब जानते हैं…इसलिए विधान-निर्वाह में कोई जटिलता-अमूर्त्तता हो भी, तो बात का पता होने से सब लोग समझ ही जाते हैं – याने क्लासिक उठाने का यह लाभ भी क्लासिक है…। यह क्लासिक लोक काव्य भी बन गया है, इसलिए इसे दोहरा लाभ मिलता है। फिर आजकल अपनी पौराणिक अस्मिता को पुन: नियोजित-जागृत करने का दौर चल रहा है, जिसमें केंद्रीय सत्ता का प्रोत्साहन भी है। उस युगीन आंदोलन को इससे सहज ही स्वर मिला है…। अपने युग को रंगकर्म का यह योगदान बहुत मौजूँ और असरकारक है – प्रबल मारुत में शीतल बयार जैसा। देश की बहुसंख्यक आबादी को इस प्रवाह का समर्थन प्राप्त है, जिसे आगे बढ़ाने का काम करके यह प्रस्तुति इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपना मूल्यवान हव्य अर्पित करती है…। लेकिन यही सब मिलाकर यह भी होता है कि एक नया नाटक देखने, नाट्योत्सव जैसा आनन्द लेने के बदले किसी धार्मिक उत्सव का बोध होता है…। इसे ज्यादा चमकाया है पारम्परिक वेश-भूषा ने – इतना कि इसे ‘पोशाक नाट्य’ (कॉसच्यूम ड्रामा) भी कह सकते हैं…लेकिन इसके बावजूद एकरूपता के ख़तरे (यूनिफ़ॉर्मिटी : अ डेंजर) से बचा है।

अभिनय की बात होनी चाहिए, पर इतने पात्रों में सबको अलग-अलग निबेर पाना एक बार के देखने से सम्भव नहीं हो सकता। स्त्री-कलाकारों की शालीनता और मुखरता…फिर इसी तरह अंग-गोपन और आंगिक प्रक्षेपण…के उभय रूप बड़े शालीन बन पड़े हैं तथा अपनी बात को पहुँचाने में बहव: कामयाब भी हुए हैं। और हनुमान बने कलाकर दीपक पटेल का तो क्या ही कहें…, जब अंत में विदा-मंच (कर्टेन कॉल) पर सबके बाद उस कलाकार का नाम आया, तो पूरा हॉल ही उछल पड़ा – उमड़ा तो पहले से था…। इसके अधिकाधिक प्रदर्शन होने चाहिए – और पूरे देश में…।

बात बेहद असमंजस वाली है – तीसरी शाम की। यूँ तो ‘पुराने चावल’ भी जीवन की या जीवन से कोई नाट्योचित बात नहीं करता… और कुछ भी अपना नहीं कहता ‘हनुमान लीला’ भी…, लेकिन तीसरी शाम को हुए ‘कबीर कैफ़े बैंड’ का पहले ही दिन से जो ‘बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का’ का मामला था, वह जब सामने आया, तो मेरे मुताबिक़ कबीर और नाट्योत्सव दोनों के लिए “कतरा-ए-खूं भी न निकला’ या फिर दोनों के खून ही खून निकले…। नीरज आर्या ने समाँ तो ऐसा बांधा कि पूरे सभागार का युवा वर्ग नाचने-झूमने लगा। नीरज पूरे पेशेवर हैं – बैंड की धुन-ताल पर सक्रिय व शरीक होने के लिए दर्शक को उकसाते थे और धुन-राग व अपनी गति-अदा में ऐसे जोशीले थे – गोया प्रसादजी की तर्ज़ पर कहूँ तो ‘मादक थी मोहमयी थी, वह उछलपकूद की क्रीड़ा, फिर हृदय हिला जाती थी बेसुध उन्मादी पीड़ा’।

शुरुआत में बात समझ में न आयी – प्रस्तोता भी शायद पंख धीरे-धीरे खोल रहा था आज़माते हुए, लेकिन जब खोल लिए और सभागार के युवा व कुछ दीवाने प्रौढ़ पंछी भी उड़ान भरने के लिए पंख फड़फड़ाने लगे, तो कसमसाहट होने लगी…। 3-4 सुनाने तक तो जुनून उफनकर बहने लगा…और छटपटाहट ऐसी बेक़ाबू हुई कि बाहर आना पड़ा…। देखा, तो आधा हॉल बाहर था। तमाम लोग अपनी ऊब व बेबसी पर हाथ मलते मिले…!

अब शांति से कहूँ, तो कबीर के पद भक्ति की, साधना-उपासना की वस्तु हैं, उन्हें रॉक शो बना देना न कबीर के लिए योग्य व काम्य है, न हमारे नाट्योत्सवों के लिए। कल ये लोग सूर-तुलसी-मीरा को भी इसी में बहा ले जाएँगे। तब साहित्य, दर्शन, भक्ति आदि के लिए क्या बचेगा? मैं समझता हूँ कि हमारे नाट्य-साहित्य-कलादि के उत्सव इसे रोकने के लिए हैं, इसमें गर्क़ होने या इसे अपने में गर्क़ करने के लिए नहीं!! ऐसी चीजें क्लबों-बारों तक ही रहें (रहनी तो वहाँ भी नहीं चाहिए), कलाकेंद्रों तक न आयें – ‘इदम क्लबाय, इदन्न मम। इदम बाराय, इदन्न मम!! लेकिन क्या कहूँ, कमरे में बात निकालने पर मेरे दो नाट्य-कला समीक्षक साथी (श्री रवीन्द्र त्रिपाठी और श्री अनिल गोयल) इसके समर्थक निकले। मैं चाहूँगा कि वे भी इस पर अपने मत दें…और फ़ेसबुकिया शोर्टकटी की जल्दबाज़ी में नहीं, टिक कर – और परम्परा-प्रयोग एवं भाव-तर्क के विवेचन के साथ। लेकिन उनकी मोडेर्निटी के सामने मैं बैकवर्ड मान लिये जाने की क़ीमत पर भी अपने नाट्य-कला उत्सवों को रॉक शो बना देने का समर्थन कदापि न करूँगा…। भाई लोगो, ‘कुछ तो आँच बची रहने दो, कुछ तो धुआँ निकलने दो, ना जाने फिर कई मुसाफ़िर इसी बहाने आ जाएँ…’!! सब कुछ राख कर दोगे, तो कहाँ खड़े होगे भाईजान…?

अब अपनी उपयोगिता व भागीदारी पर आयें… आयोजन का तीसरा आयाम…। राष्ट्रीय स्तर पर सुपरिचित नाटककार रीवा-निवासी योगेश त्रिपाठी के साथ दो-तीन स्थानीय पत्रकार कलासमीक्षक भी आयोजक से लेकर प्रतिभागी तक की उभयमुखी भूमिकाओं में अग्रणी होकर मौजूद रहे…। उक्त हम तीन मुम्बई-दिल्ली से और दो मर्मज्ञ इलाहाबाद से आमंत्रित थे…। पहली बार जब मैं आया था, तो मुख्य हॉल में दो दिनों एक-एक सत्र चले थे, जहां नाट्य के विविध पक्षों को लेकर विमर्श हुए थे – हालाँकि पहले से विषय तय न थे। अब चौथे साल की स्थिति यह हुई कि मुख्य हॉल के बाहर बग़ल में 25-30 कुर्सियाँ लगाकर और एक तरफ़ चौकियाँ रखकर एक-डेढ़ फ़ीट ऊँचा मंच बना और माइक लगाकर वहीं चले हमारे बौद्धिक कला-विमर्श के सत्र…। विषय इस बार भी तय न था…। पहले दिन कुछ न हुआ। दूसरे दिन पता चला कि फ़िल्म शोज़ के बाद और नाटक के पहले वाले ख़ाली समय में बौद्धिक विमर्श होंगे।

वह शुरू भी हुआ…इलाहाबद के ज़हीन-नामचीन रंगकर्मी प्रवीण शेखर के संचालन में समीक्षक रवींद्र त्रिपाठी(दिल्ली), अमितेश कुमार (इलाहाबद) और स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार गिरिजाशंकर के विचार व्यक्त होंने थे। लेकिन गिरिजाशंकरजी को अनुपस्थित पाकर अग्रज रवींद्र त्रिपाठी ने अटल आग्रह से मुझे भी बुला लिया। वहीं विषय निर्धारित हुआ – ‘हिंदी रंगमंच : दशा-दिशा’। संचालक की विशद व महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना के बाद हम तीनो वक्ताओं ने अपने-अपने अनुभव-संसार से बातें उठाकर अपने-अपने ढंग से विषय को खोलने के प्रयास किये…। श्रोता 30-35 थे, पर सवाल मज़े के आये, तो चर्चा भी अच्छी रही…।

इसी प्रकार दूसरे दिन का विषय रखा गया – ‘रंगकर्म के विभिन्न आयामो के अंतस्सबंध’। प्रसिद्ध नाटककार योगेश त्रिपाठी ने अपने नाटकों और उनके मंचन-कर्त्ताओँ के अनुभवों के बल अच्छी पृष्ठभूमि प्रस्तुत की, जिसके बाद दो स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार गिरिजाशंकर एवं जयराम शुक्ल के साथ दिल्ली से पधारे अनिल गोयल एवं मैंने अपने विचार रखे…। सबके अनुभवों-आकलनों को मिलाकर लेखक-निर्देशक-कलाकर-दर्शक-समीक्षक…आदि के आपसी विविधरूपी सम्बंधों के सोदाहरण विवेचन हुए। इस दिन दर्शक की बात भी उठी थी, तो सवाल और ज्यादा आये…।

ये सत्र हुए और अच्छे भी हुए, लेकिन श्रोताओँ में सामान्य लोग कम – बल्कि नहीं के बराबर रहे। किसी संस्थान के विद्यार्थी आ गये थे – अधिकांश वही थे। इसलिए आम श्रोता के खाँटी सवालों की कमी महसूस होती रही…।

यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिसका सूत्र आयोजकों ने दिया। इस चर्चा को ‘ऐक्टर्स-डाइरेक्टर्स द्वारा मास्टर क्लास’ कहा गया…, जो यह नहीं है। लेकिन ऐसी क्लास भी हुई – तीसरे दिन ही, जब मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक टीकम जोशी, जिन्हें इस समारोह में सम्मानित भी किया गया, ने युवा रंगकर्मियों को प्रशिक्षित किया…। इस तरह इस क्लास व समीक्षकों द्वारा हुई चर्चाएँ दो चीजें हैं। इनका घालमेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि थिएटर कर्म एक उच्च स्तरीय बौद्धिक कर्म है। इसमें शब्दों व कार्यों की अवधारणाएँ स्पष्ट व सही होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए रंगकर्मी को ठीक से पढ़ाया-पढ़वाया जाना चाहिए। देश में कुछ नाट्य समूह हैं, जो यह कार्य बड़ी मुस्तैदी से करते हैं। फिर रीवा में जब इतना बड़ा उत्सव हो ही रहा है, तो सही से व्यवस्थित व स्तरीय क्यों न हो? इसके लिए समय-समय पर टीकम जोशी जैसे नाट्य-अध्यापकों एवं उत्सव में आये प्रबुद्ध समीक्षकों जैसों के द्वारा नियमित अंतराल पर कक्षाएँ होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए उत्सुक प्रशिक्षार्थी भी नियमित रूप से नाट्य समूहों में मौजूद रहें…। वरना यह नहीं कि बटोरिया की तरह जुट-जाट कर एक उत्सव किया और फिर साल भर सो गये…। तब कार्यों-अवधारणाओं के लिए ऐसे ही न सही शब्द मिलेंगे, न भाषा-ज्ञान होगा, न अपेक्षित नाट्यकर्म हो सकेगा…।

जिस तरह समीक्षकों के सत्रों में शुरू होने के समय विषय सोचने पड़ते हैं, उसके बदले उत्सव से महीने भर पहले कुछ विशेषज्ञ रंगकर्मियों-जानकारों की समिति से यह सब पहले ही तय और लिपिबद्ध होकर आमंत्रितों-दर्शकों तक पहुँच जाने चाहिए – तब यह आयोजन व्यवस्थित रूप से हो सकेगा और इसके पर्याप्त सुफल भी मिलेंगे…।

नाट्योत्सवों में चर्चा-कार्यक्रमों की एक और सुदृढ़ परम्परा रही है, जिसे महाराष्ट्र और पृथ्वी थिएटर्स में मैंने खूब देखा-किया है। उत्सव में जो नाटक आज शाम होता है, उस पर दूसरे दिन निर्देशक और कलाकारों के समक्ष प्रश्नोत्तर और चर्चा होती है। इसकी सूचना पहले से सभी तक पहूँचनी चाहिए, तभी नाट्य-प्रस्तोता भी मानसिक तैयारी के साथ आएगा और शाम को दर्शक भी सजग होकर नाटक देखेंगे तथा दूसरे दिन चाव से सुनने-पूछने आएँगे…।

इस तरह नाटक देखने की उनकी समझ तो बढ़ती ही है, नाट्यकर्मी को भी अपने किये को परिष्कृत व कभी सही भी करने के सूत्र मिलते हैं। लेकिन इसके लिए विमर्श की सम्भावनाओं वाले सरोकार युक्त नाटक आने चाहिए और उनके कलाकारों के लिए एक दिन और रुकने की व्यवस्था करने के साथ ही आयोजक को ऐसे सुरुचि सम्पन्न दर्शक भी बनाने होंगे, जो दूसरे दिन आएँ और संवाद करें। इससे एक नाट्य-संस्कृति बनती है। आम आदमी भी ज़िंदगी एवं समाज-व्यवस्था के प्रति जागरूक व जानकार बनता है। ऐसे सफल आयोजनों के बहुमुखी फ़ायदे और सुफल भी मैंने देखे हैं। ऐसा करने-कराने के लिए सुदूर के नाट्य-कर्मियो-प्रेमियों से दूरभाष पर या फिर मिल-मिला के सुझाव-मार्गदर्शन भी दिये-लिये जा सकते है…,जिससे एक ऐसा वृत्त बनेगा, जो बढ़ता रहेगा और वह दिन क़रीब आ जाएगा, जब यह एक जागरूक व सभ्य समाज में परिणत हो सकेगा…कलात्मक विकास व निर्माण की यही प्रक्रिया है…।

निश्चित रूप से यह सब करना आसान नहीं है – एक टीम बनाकर सश्रम लगना पड़ेगा। और जब रीवा जैसे शहर में इतनी अच्छी जगह बन गयी है, उसे हुक्मरानों के भरपूर सहाय भी मिल रहे हैं। मेहनत-मसक्कत से प्रायोजक भी मिल ही जा रहे हैं…पैसे खर्च हो ही रहे हैं…उत्सव का सारा सरंजाम करते ही हैं, तो इसे सूझ-बूझ के साथ व्यवस्थित ढंग से करें, ताकि समय-धन-श्रम की लागत का समुचित प्रतिफल मिले…।

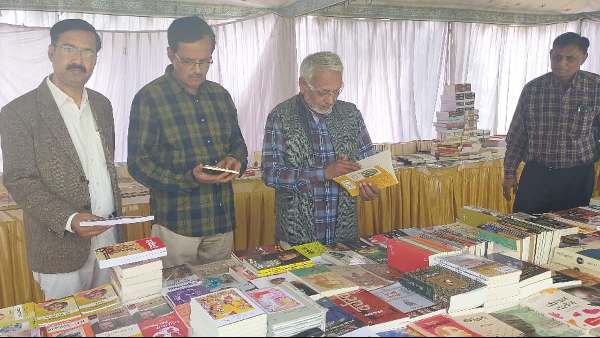

अब अंतिम, पर आख़िरी नहीं, पड़ाव पर आएँ, जिसकी शुरुआत बड़ी अच्छी हुई इस बार – पुस्तक-प्रदर्शनी। इस बार राजकमल जैसा बड़ा प्रकाशन ही आया, जो यूँ तो अकेले सबकी भरपाई कर देता है, लेकिन आगे से अन्य प्रकाशनों से भी सम्पर्क किया जाये – जितने अधिक आएँगे, उतना ही ज्ञानवर्धन होगा…और कार्यक्रमों में आते-जाते, कभी उनमे से निकलकर भी लोगों को किताबों से मिलते-बतियाते मैंने देखा- 3-4 बार तो मैं खुद भी गया और जो अनुभव बार-बार मिलता है –जब मै कोई नया ग्रंथ विलोकता हुं, मानो मिला मित्र मुझे पुराना…का आनंद आया…।

और अब विदा लेते हुए कह दूँ- दो-ढाई हज़ार सालों पहले मातृगुप्त उज्जयिनी जाकर कालिदास बनते थे…यदि आज भी मुम्बई-दिल्ली जाकर ही कुमुद मिश्रा ‘कुमुद मिश्रा : द नायक’ बनेंगे, तो इतने संसाधनो-प्रयत्नों से लैस रीवा नगार को क्या सोचना नही है कि गुप्तजी की वह मंशा कब पूरी होगी कि ‘संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया…’ आमीन!!

आदरणीय सत्यदेव जी,

सादर अभिवादन

सम्पूर्ण आलेख को मैंने शब्दषः पढ़ा, आयोजन के तीनों दिनों की समालोचना और आलोचना दोनों को विस्तार से लेख में रेखांकित किया गया है। कार्यक्रम में क्या खामियाँ थीं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है इसका मार्ग भी अपने अपनी कलम से सुझाया, बड़ा अच्छा लगा कि आप जैसे उच्चकोटि के समीक्षक हमारे रीवा में पधारे, साथ ही आयोजकों के उत्साहवर्धन हेतु पूरा समय दिया, इस हेतु आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार