लोकतंत्र और स्वाधीनता के पहरुआ कवि अनिल विभाकर

- शिवदयाल

‘‘शाम होते ही

नागिन-सी रात के

फन काढ़ने से पहले

बेखौफ, डटकर खड़े हो जाते हैं जो दिये-

अंधेरे के खिलाफ

रात भर लड़ने के बावजूद

सुबह होते ही-

उनका कत्ल हो जाता है।

और हर बार यही होता है

कि अंधेरे के खिलाफ हुए इस संघर्ष का-

न तो कोई नामोनिशान बचता है

ना ही सुबह

इसका कोई इतिहास बनने देती है।

अंधेरे के विरुद्ध लड़नेवालों के खिलाफ

रोज सुबह यही होता है

कि हर सुबह

कुछ उजालों की मौत होती है

कि हर सुबह अंधेरे के खिलाफ

लड़नेवालों का कत्ल होता है।’’

ये पंक्तियाँ हैं केवल बीस-इक्कीस वर्ष की आयु में पुलिस से बुरी तरह पिटकर जेल जानेवाले और आपातकाल समाप्त होने के बाद ही रिहा होने वाले, लोकतांत्रिक चेतना से भरे, अपनी कविताई और पत्रकारिता में सदा जनता के पक्ष का प्रतिनिधित्व करनेवाले संवेदनशील कवि अनिल विभाकर की, जो प्रखर-प्रतिबद्ध पत्रकार भी हैं। लोकतंत्र की बात करनेवाले उसकी दुहाई देनेवाले, उसके नाम पर हाय-तौबा मचाने वाले कवियों-रचनाकारों की बहुतायत हमारे समय में उपलब्ध है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों में परिनिष्ठत और जनता के सरोकारों के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता रखनेवाले कवि हैं अनिल विभाकर। इन्होंने जो भी पिछले चालीस-पचास सालों में लिखा वह सच्चे मन से लिखा।

इनकी बेलाग, बेलौस, दो-टूक अभिव्यक्ति के आगे न कोई प्रलोभन आ सका, न ही इन्होंने कभी अपने लिखे के परिणामों की चिन्ता की। यहाँ तक कि अपने समय के ज्वलंत प्रश्नों से दो-चार होते हुए इन्होंने कविता में ‘अधिक खुलने’ की तोहमत की भी परवाह नहीं की। अनिल विभाकर ऐसे कवि हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि कविता में केवल कथ्य और दृष्टि की नवीनता स्थापित करके भी कोई कवि महत्वपूर्ण बन सकता है। इनके लिए शिल्प और स्थापत्य प्राथमिकता में नहीं है। प्राथमिकता में है वह ‘बात’ जिसके लिए कविता रची गयी है जो सवाल के रूप में भी आती है, और जवाब के रूप में भी – ‘‘पत्थर नहीं पूजता कोई/ सब अपनी आस्था पूजते हैं।/ ….परमाणु बम नहीं बनाते/ पत्थर तराशने वाले हाथ/ वे पत्थर को भी/ राम, कृष्ण, ईसा और मार्क्स बना देते हैं/ हमें हैवान होने से/ रोकते हैं ये पत्थर/ वणिक पूजते हैं लक्ष्मी-गणेश/ लुहार पूजते हैं विश्वकर्मा/ किसान पूजते हैं देवी-दुर्गा/ किसके साथ हैं/ क्या पूजते हैं वे/ जो परमाणु बम बनाते हैं?’’ (पत्थर)

यह कविता बेजान पत्थर को कितनी मजबूती से मनुष्यता के पक्ष में खड़ा कर देती है – ‘‘हमें हैवान होने से/ रोकते हैं ये पत्थर ….’’ यह कविता परमाणु बम बनाने वालों के मुकाबले में संग तराशों को सामने लाकर पाठक को चकित कर देती है।

अनिल विभाकर जमीन से जुड़े, देशज संस्कारों वाले स्मृतिलब्ध कवि हैं। वे प्रत्यक्षतः समकाल को सम्बोधित हैं, उनके यहाँ कल्पना की उड़ान नहीं है, न ही भाषा की जादूगरी, वे गझिन बिम्बों की रचना नहीं करते, लेकिन उनकी कविता समष्टि की चिंता, उसकी सर्वमंगलकामना की कविता है। इस उपक्रम में वे व्यष्टिपरकता के आग्रहों से ऊपर उठ जाते हैं। कह सकते हैं, कविता ही उनका एक मात्र सरोकार बचती है, कवि की यानी अपनी छवि या उसकी निजता अथवा चर्चा-कुचर्चा की चिंता के प्रति वे अनासक्त रहते हैं। दलीय या वैचारिक प्रतिबद्धता, ‘मुख्यधारा’ से विचलन का सतत भय, राजनीतिक छुआछूत आदि जो सामान्य प्रवृत्तियाँ समकालीन हिन्दी कविता में उपस्थित हैं उनसे अनिल विभाकर का कोई लेना-देना नहीं।

यह सब होते हुए भी अनिल विभाकर की कविताएँ चीजों को देखने-समझने का एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। एक पत्रकार के रूप में सामाजिक घटनाक्रमों पर वे निगाह रखते ही हैं, राजनीति से उनका जुड़ाव स्वाभाविक है। उन्होंने राजनीतिक कविताएँ लिखी भी खूब हैं। उनकी कविताएँ राजसत्ता और समाज के द्वन्द्वात्मक सम्बन्धों को खूबी के साथ खोलती हैं। उनकी एक शानदार कविता ‘कम्बल’ में इसे लक्ष्य किया जा सकता है – ‘‘इस बार भी उगी/ तुम्हारी देह पर वह फसल/ और उसे गड़रिया ले गया/ …. वह फसल/ न तो कभी तुम्हारी आसनी बनती है/ और न कभी तुम्हारे/ ओढ़ने-बिछाने के काम आती है/ वह सिर्फ दिखाई पड़ती है तुम्हें/ और, उसके और/ तुम्हारे बीच/ हमेशा कोई न कोई फासला होता है/ उस फासले के साथ/ एक डंडा भी होता है/ हर साल उगती है/ तुम्हारी देह पर वह फसल/ और उसे गड़रिया काट ले जाता है!’’

विभाकर जी की एक कविता है – ‘आग क्यों नहीं बँटती।’ इस कविता में बहुत ही मार्मिक लेकिन प्रभावपूर्ण ढंग से हमारे गाँव-मोहल्लों से लुप्त हो गयी सामाजिकता की याद दिलाते हैं। ऐसा करते हुए उनकी स्मृति जातीय स्मृति का ही हिस्सा बन जाती है – ‘इस गाँव को क्या हो गया है माँ/ पहले हर घर की आग एक होती थी – अब हर चूल्हे की आग/ अलग-अलग है …. सुबह-शाम/ गोइठा लिए दइया, दीदी, चाची/ पहुँच जाती थी किसी घर में/ कुछ देर अपना सुख-दुःख बतियाती/ और ले जाती थी/ एक चिपड़ी आग/ ….और तब हर चूल्हे की आग एक हो जाती थी/ हर घर की बात एक हो जाती थी/ यह आग का रिश्ता था/ हर चूल्हे का एक-दूसरे से रिश्ता था/ आखिर यह सब बंद क्यों हो गया माँ/ क्यों हो गयी सबकी अपनी-अपनी आग…./ ’’ यहाँ कवि अनिल विभाकर स्त्रियों के साहचर्य और सहकार से निर्मित उन परम्पराओं और जीवन मूल्यों की याद करते हैं जो तफरकों के बीच भी, उनके रहते भी हमें एक रखते थे। वह सम्बन्धों से समृद्ध दुनिया थी जिसमें हमारे सुख-दुःख साझा थे।

अनिल विभाकर लगातार प्रश्न पूछनेवाले कवि हैं – सत्तापक्ष से भी, विपक्ष से भी, और आम जनता से भी और खुद अपने आपसे भी। कवि तितलियों के बहाने किससे प्रश्न कर रहा है, देखने की बात है – ‘‘उन्हें क्या मालूम/ दर्द के मारे/ भीतर से कितने हिल चुके हैं पहाड़/ वे नहीं जानतीं/ कि इन जंगलों और पहाड़ों के बीच/ एक-एक चेहरा चिटख रहा है/ ….वे जाती भी हैं/ तो शिमला, कुल्लू-मनाली/ दार्जिलिंग या और कोई ऐसी ही जगह/ …मगर पता नहीं क्यों/ तितलियाँ आखिर छोटानागपुर क्यों नहीं जातीं/ छोटानागपुर क्यों नहीं जाती हैं तितलियाँ!’’ तितलियों, जिनके पंखों पर कई-कई आकाशगंगाएँ हैं, जो फूलों पर बैठती हैं, उनसे बतियाती हैं, के बहाने छोटानागपुर के आदिवासियों के दुःख-दैन्य-आक्रोश को कवि ने विलक्षण अभिव्यक्ति दी है।

यही प्रश्नाकुलता उनमें उस कुम्हार के लिए उमड़ती है जो – ‘‘इसी तरह वर्षों से बना रहा है वह घड़े/ सूरज के संग-संग चलता है उसका चाक/ सूरज निकलता है/ चाक घूमने लगता है/ डूबता है सूरज/ बन्द हो जाता है चाक का घूमना/ अब शिकायत यह नहीं/ कि सूरज क्यों डूबता है?/ सवाल यह है कि आखिर कब भरेंगे उसके घड़े?/ कुम्हार सोचता है/ उसके घड़े उसके यहाँ क्यों नहीं भरते?’’ श्रम करनेवाले का पात्र हमेशा खाली रह जाता है, अभाव और वंचना उसकी नियति है। आखिर आदमी-आदमी के बीच इतना फासला क्यों है? क्या इसलिए कि आदमी की भाषा एक नहीं रही? – ‘‘आखिर क्यों एक नहीं होती आदमी की भाषा?/ सिर्फ हँसने और रोने तक ही/ क्यों एक है आदमी?/ आदमी को आदमी की भाषा/ आखिर क्यों समझ में नहीं आती?’’ (पंछी और आकाश)। विकास और आधुनिकता की दौड़ में आखिर यह किस मुकाम पर हम पहुँचे हैं कि हमारे बीच संवाद खो गया है। हम एक ही तरह से हँसते-रोते तो हैं लेकिन इसके आगे एकत्व और अपनत्व का आधार नहीं तलाश पा रहे, हम अलग-अलग भाषा बोल रहे हैं, जानबूझकर अपने बीच दूरियाँ बढ़ा रहे हैं।

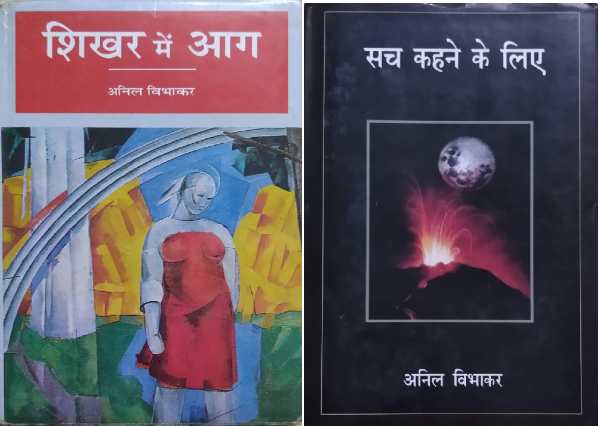

कवि अनिल विभाकर का पहला संग्रह ‘शिखर में आग’ 1996 में प्रकाशित हुआ, यों वह सत्तर के दशक से ही कविताएँ और गीत लिखते चले आ रहे हैं। इन्होंने अनेक सुंदर गीत भी लिखे हैं जिन्हें इनके दोनों संग्रहों में स्थान नहीं मिला। कुछ कविताओं में अवश्य ऐसे बिम्ब मिलते हैं जो गीतकारों के यहाँ सुलभ होते हैं, विशेषकर जिनमें कवि प्रकृति को निरख रहा है – ‘‘और अब भीगने लगी है रात/ अपनी जड़ से चलकर/ धीरे-धीरे चाँद चढ़ने लगा है ऊपर/ और अब वह पहुँच गया है/ टुहटुहा रहे पलाश के ठीक ऊपर/ ….कितना अच्छा लग रहा है/ हवा के मदमस्त झोंके से/ नदी की फरहर रेत का सँवरना/ उस पर स्निग्ध चाँदनी पसरना/ एकांत में हौले-हौले/ उस पर नंगे पाँव चलना/ और आनेवाली सुबह के लिए/ उस पर अपने पाँवों के निशान छोड़ना’’ (मौसम का बदलना)। अमलतास, पलाश, कनेर, कपास और गुलमोहर के फूल कवि को खूब रुचते हैं। कहीं-कहीं मनमोहक छवि कवि उकेरता है जो पाठक को याद रह जाने वाली है – ‘‘और जब झरने लगते हैं पलाश के फूल/ तब मेरा मन/ सेमल की सफेद रूई हो जाता है/ … रेशमी रूई-सा मेरा मन/ उड़ रहा है/ निर्बंन्ध होकर खुले आकाश में/ और अब वह घोंसला/ न तो नंगी टहनियों की गोद में है/ और न गुमसुम/ क्योंकि पतझर के गाँवों में/ वसंत आ गया है।’’ (पलाश)।

विभाकरजी के अब तक प्रकाशित संग्रहों – ‘शिखर में आग’ और ‘सच कहने के लिए’ में विषय-वैविध्य प्रचुरता में है। उनकी कविताओं की परास बड़ी है। समकालीन राजनीति के छल-छद्म और दाँव-पेंच ही नहीं, ग्राम्य जीवन का बदलता रूप-रंग और रस-भंग, आदिवासी समाज की पीड़ा और आक्रोश, विकास और विस्थापन, पर्यावरण और तकनीक, बाजार, श्रम की गरिमा, धार्मिक पाखंड, बलिदान-उत्सर्ग, श्रमिक महिलाएँ, तथा युद्ध-ध्वंस-नरसंहार पर भी अनेक कविताएँ हैं। उन्होंने एक जल्लाद ‘नाटा मल्लिक’ पर भी कविता लिखी है। एक मार्मिक कविता ’शामियाना’ अपने प्रिय कवि नागार्जुन की अंत्येष्टि पर भी लिखी है – ‘‘….दरअसल राजसत्ता के लिए/ कहीं से महत्वपूर्ण नहीं होता जनकवि/ तभी तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के/ गंधाते नरक में उपेक्षित पड़े रहे बाबा/ ….अंत्येष्टि का राजकीय कर्मकाण्ड कर/ फिर चले गए थे राजपुत्र अपने शामियाने में/ चिता के पास रह गए थे सिर्फ वे/ जिनके लिए जीवन भर लिखते रहे बाबा…’’ (शामियाना)। विविधता की दृष्टि से देखें तो पहला संग्रह अधिक समृद्ध दिखता है।

दूसरे संग्रह में देशकाल और राजनीति अधिक स्थान घेरते हैं। 1980-90 से लेकर आज इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक की दहलीज तक पहुँचते-पहुँचते दुनिया बहुत बदल गयी है – भारत भी पहले का भारत आज नहीं है। इस बदलाव का लेखा-जोखा अनिल विभाकर की कविताओं में देखा जा सकता है। इनमें सोवियत संघ का विघटन, पूर्वी यूरोप के देशों की अफरातफरी, कोसोवो का संहार, थ्येनयानमन चैक पर चीनी सेना द्वारा छात्रों का नरसंहार, अफगानिस्तान की त्रासदी और बामियान में की बुद्ध मूर्तियों का ध्वंस है, तो वहीं बिहार के नरसंहार, भागलपुर के दंगों, पोखरण विस्फोट, वैश्वीकरण के बाद फैलते-पसरते बाजारवाद पर भी कविताएँ हैं।

कवि कहता है – ‘‘कहीं कोई उजड़ रहा है/ कहीं कोई मर रहा है/ दौलत की अंधी दौड़ में ये कारगुजारियाँ/ हम आप में से ही तो कोई कर रहा है’ (कारगुजारियाँ)। प्रचलित विकास का जैसा विलोम कवि ने इन पंक्तियों में रचा है, यह अत्यंत विरल है – ‘‘रोको इन्हें!/ मुझे साँप की तरह लगती है ये सड़कें/ सपेरे की पिटारी से/ खदबदाकर निकली ये सड़कें/ गाँवों की ओर रेंग रही हैं/ गाँव-के-गाँव मेढ़क की तरह/ इनके मुँह में चले जा रहे हैं/ इनके जबड़ों में फँसे/ छटपटा रहे हैं…’’ (पगडंडियों से गुजरे पाँव)। इस कटाक्ष की नोक बहुत चोखी है, सुतीक्ष्ण है। यह विकास हमें सुविधा तो पहुँचा रहा है लेकिन इसके बदले मानो निसर्ग को ही लील रहा है जिससे हमारा होना है, हमारे अंदर की पावनता को भोगलिप्सा से प्रतिस्थापित कर रहा है – ‘‘….नंगे पाँवों से बनती हैं पगडंडियाँ/ और वे बहुत पवित्र होती हैं ….’’

कवि अनिल विभाकर हिंसा, दमन और युद्ध के विरुद्ध खड़े हैं, वे सामूहिक विनाश के आयुधों के खिलाफ गुहार लगाते हैं। ‘कोसोवो’ कविता में कवि पाठक भी संवेदनाओं को झकझोर कर रख देता है, वह भी दूर देश में बसनेवाले युद्धाक्रांत लोगों की यातनाओं का वर्णन करते, जिन्हें न कभी न देखा, न सुना, जिनसे बस मानवता का ही एकमात्र सम्बन्ध और सरोकार है – ‘‘….नेटो की बमबारी में वह जो बच्चा मरा/ मुश्किल से दस वर्ष ही तो होगी उसकी उम्र/ और वह जो महिला बिल्कुल झुलसी हुई/ कहाँ कोई हथियार है उसके पास/ सिर्फ एक लाश ही तो है दुधमुँहे बच्चे की/ ….’’ विभाकर विश्व राजनीति और घटनाक्रमों पर भी सतर्क निगाह रखते हैं और महाशक्तियों के षड्यंत्रों एवं दुरभिसंधियों के प्रति पाठक को आगाह ही नहीं करते, एक प्रकर से शिक्षित भी करते हैं, – सटीक प्रतीकों एवं व्यंजनाओं के माध्यम से।

वे एक विश्वनागरिक के भाव से इन घटनाक्रमों को देखते हैं – ‘‘अगर आप रिश्ता तलाशें/ तो बामियान और पोखरन के बीच भी/ जुड़ जाएगा एक बारीक तार/ ….अपनी चाल में माहिर होती है महाशक्तियाँ/ एक-एक कदम बढ़ाती हैं तो अपनी सुविधा से/ …. बामियान के बुद्ध पर जो हुई बमों की बारिश/ वह भी इमदाद की थी/ वहाँ की घटना पर चाहे जो भी जितना रोए-चिल्लाए/ अकेला नहीं था तालिबान/ ….बेहद खतरनाक गति से चल रही है/ वैश्वीकरण की कापालिक क्रिया/ इसी के शिकार हुए बुद्ध/ इसी की शिकार होगी दुनिया….’’ विभाकर जी के दोनों ही संग्रहों में अंतरराष्ट्रीय संदर्भों व घटनाक्रमों तथा विश्व राजनीति के दाँव-पेंच पर केन्द्रित अनेक रचनाएँ हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है।

अनिल विभाकर मूलतः राजनीतिक कवि हैं, किन्तु केवल देशीय राजनीतिक-यथार्थ तक सिमटे नहीं हैं, उनकी राजनीतिक दृष्टि को इससे एक परिपूर्णता प्राप्त होती है। कवि-कर्म में वे किसी ‘लाइन’ को बाधा नहीं बनने देते, वे उसी शक्ति-सामथ्र्य और साहस से अपनी बात रखते हैं जितना कि एक स्वातंत्र्यचेता नागरिक समय आने पर एक दुर्धर्ष प्रतिपक्ष की भूमिका ग्रहण कर लेता है। सोवियत संघ के विघटन और पूर्वी यूरोप में व्यवस्था के विघटन पर वे कहते हैं – ‘‘….चाउशेस्कू के जूते की एड़ी में/ जड़े हीरे का चमकना/ देख लिया रोमानिया का नरसंहार/ थ्येनआनमन चैक पर हुआ अत्याचार/ देख लिया पोलेण्ड और चेकोस्लोवाकिया का हाल/ ‘सर्वहारा’ की तानाशाही का करिश्मा/ ‘सर्वहारा की राजशाही का कमाल/ पूरी दुनिया ने देख लिया/ रेशा-रेशा उधेड़कर/ अंधेरे में डूबे एक कालखण्ड को।’’ (शब्दहरण)। आगे 21 दिसम्बर 1991 को सोवियत संघ के अवसान पर अपनी कविता ‘मानचित्र’ में कवि न केवल समाजवादी शासन व्यवस्था के बारे में बेबाकी से अपनी बात कहता है, बल्कि समाजवाद के चीनी संस्करण के पतन और तिब्बत की मुक्ति की कामना भी करता है – ‘‘यह किसी देश की मौत नहीं/ वह तो संगीनों के साए में कैद/ कई देशों का पुनर्जन्म है।/ ….उधर वोल्गा में उफान उठा था/ इधर उठेंगी लपटें मानसर से/ ….उगलेंगे गोले मानसर के हंस/ खुलेगा त्रिनेत्र कैलाश का/ और तब फिर बदल जाएगा/ एक और देश का मानचित्र।’’

यह विस्मयजनक तथ्य है कि ‘विशिष्टतः राजनीतिक कवि’ होते हुए भी अनिल विभाकर आरंभ से ही एक ‘पोलिटिकली इनकरेक्ट’ कवि हैं। वे अपनी अलग राह बनाते हैं। उन्हीं के जैसा कवि इरोम शर्मिला पर ऐसी व्यंजक टिप्पणी कर सकता है – ‘‘पूरे सोलह साल इसी हाल में रहा मोहरा/ अन्न-जल से बिल्कुल दूर/ ….अन्न-जल के दीर्घ त्याग के बाद बुद्ध ने भी पाया था ज्ञान/ और ज्ञान होते ही चखा था सुजाता की खीर का स्वाद/ आत्मा की आवाज सुनकर मोहरे ने धर ली लोकतंत्र की राह/ वह करने लगा प्यार/ मोहरा बच गया शहीद होने से/ इतने दिनों तक किया अन्न-जल का त्याग/ बावजूद इसके तुम्हारे समर्थन में उठे सिर्फ नब्बे-हाथ/ …../ तुम्हारे पीछे जो गा रहे थे क्रांति का कोरस/ उनमें से कोई एक भी क्यों नहीं आगे आया तुम्हारी जगह भरने?’’ ये वही इरोम हैं जिन्होंने मणिपुर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए और सेना के लिए विशेष शक्तियों वाले कानून (अफसपा) के विरुद्ध अनूठा आंदोलन किया, लगातार सोलह वर्षों तक अन्न-जल त्याग कर। फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने चुनाव लड़ने का और लोकतांत्रिक प्रणाली में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्हें प्रेम भी हुआ और उन्होंने विवाह भी कर लिया और यह सब करने के बाद वे उन प्रगतिशील जमातों द्वारा त्याग दी गईं जो प्रतिरोध के एक जीवंत प्रतीक के रूप में उनका इस्तेमाल करते रहे थे। वे मानो एक मोहरा बना दी गयी थीं।

कविता संग्रह में प्रेम कविताएँ आम हैं, उनकी अनुपस्थिति ही खास है। अनिल विभाकर के दोनों संग्रहों में अपवाद की तरह एक प्रेम कविता ने जगह बनाई है – ऋतुपर्व! इस कविता में प्रेम को कवि ने सृष्टि और सृजन के नियामक तत्व के रूप में देखा और चित्रित किया है। यह कविता गंध से आरम्भ होकर गंध पर ही समाप्त होती है – ‘आदिम गंध है यह गंध/ जो तुम्हारी देह से आती है/ फूलों में नहीं है यह गंध/ महुआ भी मात है इसके सामने/ ….अनन्त है यह/ बहते-बहते एक पूरी नदी/ गुम हो सकती है इसमें/ सिर्फ ढाई आखर नहीं है यह गंध/ …. जब से जगी है पृथ्वी/ तबसे आ रही है यह गंध/ फिर भी ताजा है/ मिट्टी फोड़कर निकले अँखुए की तरह…’’ दरअसल प्रेम यहाँ स्त्री-पुरुष के आदिम, स्वाभाविक सम्बन्ध के घेरे से निकलकर विराट रूप और संदर्भ ग्रहण कर लेता है – ‘‘…सिर्फ देह-गंध नहीं है यह गंध/ मुँह में तिनके दबाए गौरैया है यह/ घोंसले में अंडे देती बया है यह/ अपनी चोंच से/ चूजे को चुगाती मैना है यह/ सहचरी के पर खुजाती चिरगुनी है यह/ ….’’ आगे, अंत में कवि युद्ध की भयावहता और विकरालता से अपनी प्रेमानुभूतियों को जोड़ देता है जो इस आदिम गंध के अस्तित्व के लिए, यानी प्रेम के लिए खतरा है – ‘‘…जब-जब होता है युद्ध/ तब-तब मरती है यह गंध/ ….जब तक रहेगी यह गंध/ उदास नहीं होगी पृथ्वी ….’’।

अनिल विभाकर के यहाँ स्त्री चेतना की भी कुछ सशक्त कविताएँ हैं। उन्होंने सीता, शबरी और पटना के दीदारगंज की विश्वविख्यात यक्षिणी पर भी लिखा है। सीता के बहाने उन्होंने राजसिंहासन को ही चुनौती दी है – ‘‘यह कोई मिथक नहीं/ सच है कि राजसिंहासन पर बैठेगी/ जब सिर्फ राजा की संतान/ तब नहीं होगी जगह/ जानकी के लिए राजमहल में/ राजमहल से तब तो उनका/ सिर्फ निर्वासन होगा…’’ (मिथिला और अयोध्या)। यक्षिणी को प्राचीन भारत के गौरव-प्रतीक के रूप में कवि देखता है, और उसकी आँखों से आज के भारत का मूल्यांकन करता है। यक्षिणी मानों भारत-दुर्दशा देखकर पीड़ा से भरी जा रही है – उसे शांति स्तूपों और जिनों के यहाँ भी कलह-क्लेष और हिंसा की बदली छाई दिखती है। कवि कहता है – ‘‘मैंने देखा/ जहाँ-तहाँ गयी है यक्षिणी/ वहाँ-वहाँ पहुँच गए हैं वे बादल/ लाल-लाल बादल/ यक्षिणी मुझे रोज दिखाई पड़ती हैं।

पाश्र्वनाथ की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई/ और उस पर्वत शिखर पर/ लाल-लाल बादल देख/ मैं दहल जाता हूँ। मुझे लगता है/ यक्षिणी कही हिमालय पर पहुँच गयी तो क्या होगा?’’ (खण्डित प्रतिमा के दर्शन)। ‘चाय बागान की एक औरत’ में श्रम-स्वेद से लथपथ स्त्री की वंचना और विवशता को कवि ने मार्मिक अभिव्यक्ति दी है जो मन में आक्रोश भी उपजाती है – ‘‘यह कोई प्रकृति-गीत नहीं/ पूजा है उस औरत की/ जिसके कोमल कंधों पर रखे पहाड़/ तरह-तरह के आकार ले रहे है/ …. हिमालय ने पलकें उठाईं/ अहिस्ता-अहिस्ता/ और कंचनजंगा पर रंगों की बौछार हो गयी/ सूरज के हाथ से/ रंगों की गठरी छूटकर बिखर गयी/ मगर उस औरत की टोकरी में/ उनका एक कतरा भी नहीं गिरा….’’

अनिल विभाकर की छोटी कविताएँ अधिक चुस्त और क्षिप्र हैं, जैसे- ‘बौने’, ‘जिन्दगीनामा’, ‘खुनैला सैलाब’, ‘नीम का पेड़’, ‘रंग’, ‘तुलसी चैरा’, ‘कम्बल’ और ‘चिराग’। ‘तुलसी चैरा’ में कवि भूकम्प के ध्वंस में भी तुलसी चैरा सही-सलामत बचा ले जाता है – आस्था तब भी बच जाती है। ‘बौने’ और ‘नीम का पेड़’ गहन राजनीतिक निहितार्थ वाली कविताएँ हैं – ‘वर्षों से खामोश खडा़ है/ वह नीम का पेड़/ जिसकी छाँव में डूबा/ एक पूरा घर बीमार है/ उस घर के लोग बताते हैं/ कि नीम के उस पेड़ पर/ रोज बैठती है/ बगुलों की पंचायत/ शायद इसीलिए उसकी छाँह/ बेअसर हो गयी है।’’ (नीम का पेड़)। यह कविता प्रतीकों में बहुत कुछ कहती है। उसी प्रकार ‘बौने’ हमारी व्यवस्था में अयोग्य और क्षुद्र लोगों के महत्वपूर्ण बनने की ओर कटाक्ष करती है – ‘‘बौने चढ़ गए पहाड़/ तोड़ लिया जमीन से रिश्ता/ ….बड़े कदवाले भी बौनों की तीमारदारी में/ जब गाते है राग राज, पढ़ते हैं कसीदे/ वे बौने हो जाते हैं।’’

कवि अनिल विभाकर सामान्य, बोलचाल की भाषा में कविता लिखते हैं जबकि माना यह जाता है कि सामान्य भाषा में कविता लिखी ही नहीं जा सकती। कोई रचना यदि कविता है तो अपनी विशिष्ट भाषा के कारण, सामान्य भाषा में तो संवाद हो सकता है, लेख-आख्यान हो सकता है, कविता नहीं। यह बात बहुत अंशों में सही भी है लेकिन यह भी ध्यान में रखने की बात है कि कविता की भाषा बहुत कुछ उसके प्रयोजन पर निर्भर करती है। जहाँ उसका लक्ष्य एकदम साधारण नागरिक, उसकी जीवन-स्थितियाँ, स्वप्न और संघर्ष हो, और जहाँ कवि का यह दृढ़ मत हो कि राजनीति ही जीवन (लोकतंत्र में विशेषकर) की चालक शक्ति है, वहाँ भाषा शास्त्रीय अर्थों में कविता की भाषा नहीं भी हो सकती। कवि का जोर ऐसे में भाव-सम्प्रेषण पर अधिक हो जाता है, पाठक की भाषिक-समृद्धि उसकी प्राथमिकता नहीं रह जाती। अनेक स्थानों पर विभाकर जी की कविताओं में ढीली छोरें दिख पड़ती हैं, कहीं-कहीं अंत तक आते-आते भाव छीजता है, पुनर्बलन की मंशा से आया दोहराव भी खटकता है; तब भी वे भारतीय दृष्टि और देशज संस्कारों से लैस ‘सच कहने के लिए’ सच्ची प्रेरणा से अनुप्राणित कवि हैं। वे सच्चे अर्थों में लोकतंत्र और स्वाधीनता के पहरुआ कवि हैं।

शिवदयाल

हिन्दी के समकालीन सृजनात्मक एवम् वैचारिक लेखन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। दो उपन्यास, कहानी संग्रह, बिहार पर केंद्रित दो पुस्तकें, लोकतंत्र एवम् राजनीति पर एक पुस्तक समेत दर्जनों वैचारिक लेख निबंध, कविताएं, कहानियां, समीक्षाएं आदि प्रकाशित। उपन्यास ‘ एक और दुनिया होती ‘ के मराठी अनुवाद सहित कई रचनाओं का मराठी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं में अनुवाद। ‘ विकास सहयात्री ‘, ‘ बाल किलकारी ‘ सहित अनेक पत्रिकाओं का संपादन। निबंध संग्रह ‘ भारतीय परंपरा, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र ‘ शीघ्र प्रकाश्य।

सम्पर्क +919835263930, sheodayallekhan@gmail.com