नाटक

हमने लाहौर देख लिया है

‘जिन लाहौर न देख्या ओ जम्माइ नइ’ असगर वजाहत का ख्याति-प्राप्त नाटक है. इस नाटक पर सधा हुआ लिखा है एक और नाटककार प्रभाकर श्रोत्रिय ने. एक नाटककार द्वारा दूसरे नाटककार के नाटक पर लिखे जाने से यह लेख महत्वपूर्ण बन पड़ा है.

हमने लाहौर देख लिया है–––

(जिन लाहौर न देख्या ओ जम्माइ नइ : असगर वजाहत)

पता नहीं आदमी के भीतर कितनी घृणा, कट्टरता, हिंसा, लोभ है! पल भर को सोचें कि दुनिया में ऐसा साहित्य न होता जो इन क्रूरताओं का रूपान्तर करुणा, उदारता, प्रेम, में करता है, तो दुनिया की शक्ल कैसी होती? उसका भाव–जगत कैसा होता? हम जानते हैं कि नकारात्मक संवेगों को मिटाया नहीं जा सकता, परन्तु उनका अभ्यन्तर बदला जा सकता है । वाल्मीकि का पहला श्लोक क्रोध से जन्म लेता है लेकिन उसका अभ्यन्तर करुणा या शोक है, वही पाठक में सम्प्रेषित होता है । इसलिए जो रचनाएँ ध्यंवसोत्तर परिवेश में, स्मरण भूमि या कब्रगाह में जन्म लेती है उनसे पहला सवाल यही पूछना चाहिए कि क्या वे मृत संवेदना को पुनर्जीवित करने की सार्थक कोशिशें हैं ? क्या वे भीतर की नृशंसता का किसी कोमलता में रूपान्तरण करने की बेचैनियाँ हैं ?

हिन्दुस्तान का विभाजन और सरहदों के आर–पार का कत्लेआम, दोनों भारत और पाकिस्तान की ऐसी दुखती रगें हैं जो संवेदनशील, सहिष्णु मनों में आज भी टसकती रहती है । यह सच है कि मुट्ठीभर लोग ही दुनिया में घृणा का संक्रमण करते है । परन्तु यह संक्रमण पूरे समाज और देश को प्रदूषित करता हैं एक लेखक का काम इन्हें पहचानना और शेष समाज से अलग करना है । उसे एक कुशल चिकित्सक की तरह संक्रमण से बीमार लोगों का उपचार और तीमारदारी भी करनी होती है ।

संसार के ऐसे सारे प्रयत्नों की तरह, ऐसा साहित्य, रचना भी जोखिम भरा है, क्योंकि अन्तत: उसे एक बड़े पाठकवर्ग तक उसी अर्थ में, उसी भाव में प्रेषित होना होता है, जो उसका सम्प्रेष्य है । जोखिम के ऐसे साहित्य से यह प्रश्न भी पूछना चाहिए ।

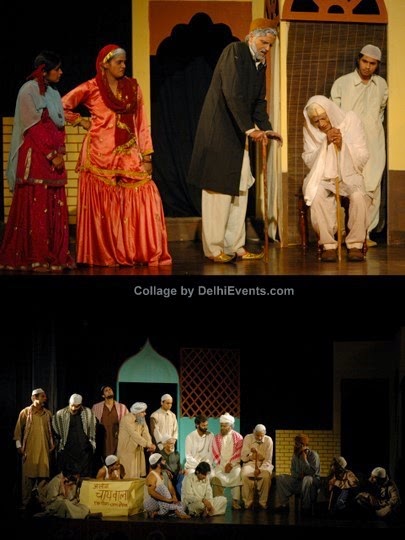

असगर वजाहत का नाटक ‘जिस लाहौर नइ देख्या ओ जन्म्माइ नइ’ इस स्तर का नाटक है कि उससे सवाल पूछे जा सकते हैं और वह इन सबका सटीक उत्तर भी देता है – देखने पर कम, पढ़ने पर ज्यादा है । क्योंकि मंचीय माध्यमों ने, उसे उभारा और चमकाया तो बहुतय प्रतिभाशाली निर्देशकों ने उसे जीवित प्रत्यक्षता, रोचकता और प्रभावोत्पादकता दी तो पर ऐसे मर्म–बिन्दुओं को, चरित्रों के भीतर के द्वन्द्व और मानव हृदय के अबूझ और अद्वितीय रहस्यों को वे पूरी तरह से उजागर नहीं कर सके जो उसका शब्द रूप करता है, जबकि नाट्य–भाषा में, भाषा से अधिक शक्ति और सम्भावना होती है । मेरा मतलब मंचन और नाटक के पाठ की तुलना करना नहीं है लेकिन आगे मैं जो संकेत करूँगा उससे वे लोग समझ जाएँगे जिन्होंने कई बार इसका मंचन देखा है ।

कैसी मोटी चीजें लोगों के भीतर अनर्थ को जन्म देती है इसका एक उदाहरण यह है कि जब मंचन के लिए यह नाटक पाकिस्तान गया तो पुलिसिया सोच ने इस आधार पर अनुमति नहीं दी कि इसमें एक मौलवी का कत्ल किया गया है । उन्हें क्या मालूम कि इबादत के बाद मौलवी का कत्ल । प्रार्थना सभा के बाद गाँधी की हत्या का एक प्रतिरूप रूपक है! दोनों हत्याओं के बाद क्या यह कोरस नहीं गाया जा सकता :

‘खाक उड़ाते हैं दिन रात/मीलों फैल गये सइरा/प्यासी धरती जलती है/सूख गये बहते दरिया

खैर, अन्त में नाटक कराँची के ‘गोथे जर्मन सूचना केन्द्र’ में खेला गया (क्या इसे हिटलर भी छुपकर देख रहा था ?) । लोगों ने हर शो खूब देखा, अखबारों ने सराहना की ।

एक रोचक किस्सा याद आ गया, क्योंकि व्यवस्था की अक्ल हर जगह एक–सी होती है । बँगला की लेखिका जया मित्र ने एक मार्मिक जेल–डायरी लिखी है – ‘हन्यमान’ (जो मारे जाएँगे) । जया नक्सली आन्दोलन में भाग लेने के कारण बंगाल की जेलों में बन्द थी । जेल महिला बन्दियों की थी । लोग पढ़ने के लिए उन्हें किताबें भेजते थे । एक किताब आयी – ‘तबला तरंगिणी ।’ पुलिस–सूची में ऐसा कोई विषय न था लिहाजा यह उन्हें पढ़ने को नहीं दी गयी । महिला कैदियों ने कहा इस किताब में भड़काने वाली कोई बात नहीं है, यह तबला बजाने की कला पर है । वे इसे लेने पर अड़ गयीं तो रायटर्स बिल्डिंग (सचिवालय) कलकत्ता को लिखा गया । वहाँ से लिखित जवाब आया – ‘तबला अलाउड, तरंगिणी नाट अलाउड’ ।

महाभारत एक सूत्र देता है – ‘भेदमूलो हि विग्रह:’झगड़े–फसाद, जुल्म और टूट का मूल ‘भेद’ है । एक जाति ओर दूसरी जाति, एक धर्म और दूसरे धर्म एक रंग और दूसरे रंग––– के कारण मनुष्य–मनुष्य में भेदभाव करने से ही विष–बीज पनपते है । पाकिस्तान की नींव इसी बुनियाद पर तो रखी गयी थी । जब लाहौर में भारत से शरणार्थी होकर गये सिकन्दर मिर्जा ने रतन की अम्मा से अपने ही घर से निकलने को कहा तो वह अड़ गयी ‘‘मैं तो इत्थे ही रवांगी’’ मिर्जा का तर्क सुनिये – ‘‘भई आप बात तो समझिये कि अब यहाँ पाकिस्तान में कोई हिन्दू नहीं रह सकता ।’’ आप देखें कि यह ‘भेद’ कैसा काम कर रहा है ? एलॉटेड भर कब्जे और पारम्परिक अधिकार का द्वन्द्व नहीं है । इस पूरे पारिवारिक संवाद में एक अद्भुत द्वन्द्व है । सच में जानते हुए भी उससे इनकार, सहानुभूति के बावजूद स्वार्थ का अन्तर्द्वन्द्व मंचन इसे न उभार सके तो दृश्यकाव्य को क्या सत्ता ? लेखक जानता है कि आये हुए परिवार की क्या पीड़ा और समस्या है ? वह यह भी जानता है कि आपने मकान से निकलने के फरमान की पीड़ा के बावजूद, एक परिवार की नयी बस्ती का वृद्धा के लिए क्या अर्थ है ? एक उजड़े हुए जीवन का दूसरे रास्ते से गृह–प्रवेश कैसा सुकून देता है ? ‘तन्नो’ का ‘दादी दादी’ पुकारना कैसे सम्बन्ध को बदल देता है ?

जिस ‘भेद’ शब्द की ऊपर चर्चा की गयी है, उस छोटी–सी इकाई को आप खोलेंगे तो उसके भीतर से विकराल नरक उछलकर आ जाएगा – घृणा, हिंसा, क्रूरता, भय, लोभ, छल–कपट, संकीर्णता और जाने क्या–क्या! सीमाओं के आर–पार क्या यह सब नहीं हुआ है ? और क्या दोनों देशों में इसके अवशेष मौजूद नहीं हे ? नाटक में पहलवान, अनवार, सिराज, रजा वे ही तो हैं!

लेखक ने पाकिस्तान के लाहौर की विना शोत्तर वीरानी को नाटक की कथा–भूमि बनाया है । यहाँ संहार के तमाम खण्डहर मौजूद हैं । लाहौर जहाँ कुछ ही समय पहले हिन्दू–मुसलमानों का मिला–जुला हरा–भरा संसार था, व्यापार–व्यवसाय फल–फूल रहा था, होली और ईद साथ–साथ मनाये जाते थे, श्मशान और कब्रिस्तान दोनों के लिए जगहें थीं, मन्दिर की घण्टियाँ और अजान की आवाजें साथ साथ गूँजती थीं, वहाँ अब एक इकहरी, वीरान, उदास दुनिया बची है । हलचलों का चरित्र बदल गया है । लेखक ने बहुत अच्छा किया कि कत्लेआम का कोई फ्लैशबैक नहीं दिया । क्योंकि ऐसे इतिहास की विस्मृति ही सबसे बड़ा उपचार होती है । रचना के काम भर की वीरानी, वेदना और अवशेष अपनी कथा खुद कह देते हैं, यही तो भाषा की शक्ति है । नाटक केवल संकेत देता है कि ध्वस्त जीवन को नए सिरे से जीने के लिए कितना स्मरण और कितना विस्मरण चाहिए । ऐसे में सवाल तो यही है कि क्या किया जाये कि बची हुई, भीतर दबी हुई इन्सानियत फिर से जाग उठे ।

असल में जो बहुसंख्यक लोग इतने बड़े हादसे को देखकर सन्न रह गये थे, स्तब्ध थे, वे धीरे–धीरे किस उपाय से हरकत में आ जायें! लेखक ने इसके लिए ‘रतन की माँ’ को रचा है और उसके भीतर जो दो तत्त्व डाले हैं – वे हैं – सहिष्णुता और सेवा । वह मिर्जा के परिवार से कहती है कि तुम भी रहोय इतना ही नहीं, वह जिस स्नेह और सहयोग की मिसाल पेश करती है । उसकी शुरुआत घर में रात को ‘दर्द’ की कोई आवाज’ को लेकर होती है । सुबह जब तन्नो आवाज’ लगाती है – ‘दादी–दादी माँ – सुनिये दादी माँ तो वृद्धा ऊपर से उसे असीसतें उतारती हैं ‘‘आयी बेटी तू जुग जुग जीवें । (आते हुए) मैं जद वी तेरी आवाज’ सुनदी आं––– मनूँ लगता हय मैं जिन्दा हाँ–––’’ वह उसकी माँ की तबीयत के बारे में पूछती हूँ और फिर यह बारीक–सी कोमल बात – ‘‘कल रात किस दे कन विच दर्द हो रिआ सी’’ तो वह बताती है अम्मा के ही कान में था । इस पर वह कहती है : ‘‘ताँ फिर मेरे तोंदवा लै लैंदी–––एक छोटे–मोटे इलाज ते मैं खुद कर लेंदी हाँ ।’’ अब बात आती है उस पड़ोसी की जो नया आया है । तन्नों कहती है : ‘‘दादी पड़ोस के मकान में हिदायत हुसैन साहब हैं न ।’’ रतन की माँ : ‘‘केणे मकान विच, गजाधर वाले मकान विच ?’’ तन्नो : जी हाँ – उनकी बेगम को एक टोकरी कोयलों की ज’रूरत है । कल वापस कर देंगी–––आप कहें तो–––’’ रतन की माँ : (बात काटकर) लै भला ऐ वी पूछन दी गल है! इक टोकरी नहीं, दो टोकरी दे देवो।’’ – यह पूरा संवाद असगर ने कितनी खूबी से लिखा है! हमीदा बेगम के दर्द से लगाकर पड़ोसी को एक टोकरी की बजाए दो टोकरी देने तक । इसके भीतर भी यह कोई पूछने की बात है में कैसी पारिवारिक आत्मीयता ? 11–12 साल की नयी आयी लड़की द्वारा पड़ोसी की पहचान ‘हिदायत हुसैन’ के रूप में, साथ में लखनवी तहजीब ‘‘साहब’’ लगानाय और रतन की माँ की पहचान ‘गजाधर के मकान रूप में और फिर सहायता की पहल । इसी बीच हमीदा बेगम का कहना ‘आदाब बुआ ।’ पर रतन की माँ की एक प्यारी सी झिड़की ‘‘बेटी–––तू मेरी पुत्तर दे बराबर है––– माँ जी बुलाया कर मैनूँ ।’’ इस पर तुरन्त भूल सुधार : ‘‘बैठिए माँजी ।’’ –––नये सम्बन्ध कायम हो रहे हैं, पुराने सम्बन्धों को भूलने की कोशिशें हो रही हैं । विस्थापन के बाद पुनर्स्थापन, यह इतिहास के विरुद्ध मनुष्य की रचनात्मक पहल है । मिर्जा के परिवार से कम बड़ा विस्थापन ‘रतन की माँ का नहीं है । मिर्जा का तो परिवार सहित देशान्तर हुआ है, परन्तु इस वृद्धा का अदृश्य विस्थापन हृदय के नये ट्रान्सप्लाण्ट की तरह है ।

इस छोटे–से संवाद के जरिये, मैं समझता हूँ कि नाटक में जैसा संवेदनशील बारीक काम हुआ है उसकी झलक मिल सकती हैं भीतर–भीतर यह सौहार्द्र है पर मिर्जा और घर का बड़ा लड़का जावेद बुढ़िया को बेदखल करना चाहते हैं, घर से ही नहीं, जि’न्दगी से भी । जावेद अपराधकर्मी पहलवान से बात कर चुका है, बुढ़िया को मौत के घाट उतारने का निश्चय हो चुका है, परन्तु जब मिर्जा की बीबी हमीदा बेगम से मिर्जा बात करते है और वह स्त्री सुलभ सारे इन्कारों को विफल होते देखी है तो कहती है : ‘‘नहीं–––नहीं आपको मेरी कसम–––ये न कीजिए ।’’ –––‘‘मैं तो हरगिज इसके लिए तैयार नहीं हूँ’–––नहीं–––नहीं–––तुम्हें बच्चों की क’सम ये मत करवाना ।’’ इस संवाद में मिर्जा के वे सारे तर्क हैं जो आमतौर पर घृणा और भय का विस्तार करते हैं । अन्तत वही होता है जो हमीदा बेगम चाहती है । मिर्जा का दिल भी नम होता है और पहले नियति मानकर इसे सहने और बाद में उसे जीवन का सहज–स्वाभाविक हिस्सा मानने तक वे मनुष्यता की यात्रा करते हैं बुढ़िया का रोज रावी–स्नान, पूजा वगैरह पहलवान और उस जैसे लोगों को बेहद चुभती है । इधर रतन की माँ इस नयी बस्ती में सेवा के जरिये अपनी अनिवार्य जगह बना लेती है ।

दीपावली आती है । रतन की माँ मिर्जा से दीये जलाने और पूजा करने की इजाजत माँगती है । मिर्जा कहते हैं – ‘‘यह भी केाई पूछने की बात है! खुशी से सब कुछ कीजिये जो आप करती हैं’’ इस कथन में वृद्धा के कोयला देने की इजाजत माँगने वाले कथन की पुनरावृत्ति है उसने भी तन्नो से कहा था – ‘‘लै भला ए वी पूछने दी गल है ।’’ इस वाक्य की पुनरावृत्ति से आत्मीयता और पारिवारिकता के दो तरफा सम्बन्धों के दृढ़ होने की अनकहे सूचना मिलती है ।

अब यह ऐसा घर हो गया है जहाँ नीचे की मंजिल में ईद मनायी जाती है, इबादत होती है और ऊपर की मंजिल मे दीये जलाये जाते हैं, पूजा होती हैं जैसा अक्सर हिन्दुस्तान में देखा जाता है ।

यह बात पहलवान और कठमुल्ला लोगों की आँखों में चुभती है । वैसे भी बुढ़िया की सुबह रावी स्नान, पूजा वगेरह उन्हें कुफ्र लगता है । यह नजारा तो उन्हें दीनोईमान के खिलाफ और बगावती जैसा लगता है ।

रतन की माँ की तरह लेखक ने इसमें मौलवी इकरामुद्दीन का चरित्र बनाया है । वे इस्लाम की उदारता और सहृदयता के प्रतीक हैं । जब पहलवान और उसके साथी मिर्जा के घर में चल रहे इस ‘कुफ्र’ की शिकायत मौलवी साहब से करते हैं तो वे उन्हें बताते हैं कि सच्चा इस्लाम क्या है ? पर लगता नहीं कि उन पर कोई असर पड़ता है । एक ओर हमेशा सबके सुख–दु:ख में भाग लेने के कारण पूरा मोहल्ला रतन की माँ से प्यार करने लगता है, पर कुछ लोगों की आँखों में वह चुभती है । यह बात रतन की माँ को पता चलती है । वह एक दिन अपनी पेटी उठाकर जाने लगती है, तो मिर्जा का पूरा परिवार घर के एक बुजुर्ग सदस्य की तरह उसे जाने से रोकता है और कुछ लोगों की बातों पर ध्यान न देने की बात करता है । जो हमीद एक दिन वृद्धा को मारने की सुपारी पहलवान को देना चाहता था, वही उसकी पेटी उसके कमरे में रखकर आता है ।

–––एक दिन रतन की माँ का देहान्त हो जाता है । अलीमुद्दीन की चाय की दुकान पर जाकर जावेद बहुत दु:ख से जब यह खबर देता है तब वहाँ बैठे शायर नासिर साहब सकते में आ जाते हैं । सब लोग मिर्जा के घर जुट जाते हैं अब सवाल उठता है आखिरी रस्म का, क्योंकि शहर में कोई दूसरा हिन्दू भी नहीं जो बताये कि यह रस्म कैसे हो! शमशान भी नहीं है । यह प्रस्ताव भी आता है कि उसे दफना दिया जाये ।

तभी मौलवी साहब भी आ जाते हैं । वे एक मार्मिक बात कहते हैं : ‘‘देखिये के मर चुकी हैं । उसकी मय्यत के साथ आप लोग जो सुलूक चाहें कर सकते हैं–––उसे चाहे दफन कीजिये चाहे टुकड़े–टुकड़े कर डालिये, चाहे गकरे आबे कर दीजिये–––इसका अब उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा––– उसके ईमान पर कोई आँच नहीं आएगी, लेकिन आप उसके साथ क्या करते हैं, इससे आपके ईमान पर फर्क पड़ सकता है ।’’काफी सोच–विचार के बाद मौलाना कहते हैं – ‘‘देखिये शमशान अगर नहीं रहा तो रावी का किनारा तो है । हम मइरूमा की लाश को रावी के किनारे किसी गैर–आबाद और सुनसान जगह ले जाकर सुपुर्द आतिश कर सकते हैं ।’’

सब लोग रस्म को हिन्दू रीति से करने के लिए अपने–अपने अनुभव से योगदान देते हैं । जब यह सवाल पैदा होता है कि मुर्दे को आग उसका बड़ा लड़का लगाता है और यहाँ तो यह है नहीं! तो समस्या पैदा हो जाती है । नासिर सुझाव देते हैं ‘‘सिकन्दर मिर्जा साहब को वो लड़के के बराबर मानती थी । ये काम इन्हीं को करना चाहिए ।’’ साथ में जानेवाले असली घी और हवन की सामग्री भी तय हो जाती है । यह भी कि मुर्दे के साथ ‘राम नाम सत है, यही तुम्हारी गत है’ । कहते हुए जाना है । सब तय होने के बाद तैयारी की हिदायत देकर मौलवी साहब एक घण्टे में आने की बात कहकर चले जाते हैं । सब लोग काम में लग जाते हैं ।

पहलवान अपने दोस्तों के साथ गुस्से में भरा कोने में बैठा हुआ सब देख–सुन रहा था । मौलवी के जाने के बाद उबलते हुए वह दोस्तों के साथ जाता है ।

अन्तिम दृश्य में राम नाम सत है––– के साथ लोग अर्थी उठाते हैं । रात का वक्त है मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तभी ढाटा बाँधे एक आदमी घुसता है । मौलाना नमाज पढ़कर जैसे ही मुड़ते हैं, वह लैम्प बुझा देता है–––

दोनों ओर से सिर झुकाये पात्र मोलाना की लाश के पास आते हैं एक करुण गायन के साथ नाटक ख’त्म होता है ।

इन दोनों मौतों के जरिये एक ओर लेखक मानवीय प्रेम और पारस्परिक आदर की पराकाष्ठा दिखाता है और दूसरी ओर उस घृणा और क्रूरता की चरम सीमा जिसे हम समाज में पालते या पलने के लिए छोड़ देते हैं जो लोग दूसरे धर्म के लोगों का कत्ल करते हैं वे ही असल में हमारे, हमारे धर्म के भी हत्यारे हैं । पहले हम जिन प्रवृत्तियों से खुद न गुजरने के कारण उनकी उपेक्षा कर देते हैं वे दरअसल ऐसी अन्धी और पशु प्रवृत्तियाँ हैं, जो अन्तत: न अपना धर्म देखती हैं, न ईश्वर, न इबादत न धर्मगुरु, न भाषा (पहलवान भी रतन की माँ की तरह पंजाबी भाषी है ।) क्योंकि वे मूल रूप से पराई जाति और धर्म का ध्वंस ही नहीं करते । जहाँ–जहाँ भी धर्म है, ईमान है, इन्सानियत है उसका विनाश करते हैं । इस तरह यह शोकान्तकी प्रतीक चरित्रों के माध्यम से एक व्यापक भाबबोध पैदा करती हैं

मैं समझता हूँ कि जहाँ ढाटा बाँधे व्यक्ति लैम्प बुझाता है, वहीं एक चीख के साथ नाटक खत्म होना था । पर अधिक मुखरता और कारुणिकता के उभार की इच्छा ने नाटक का अन्त इतना स्थूल कर दिया है कि कारुणिकता की सघन प्रभावान्विति और पाठक के मन में वेदना और वीरानी के अनुभव की ध्वनि को नुकसान पहुँचा है । उसी तरह वृद्धा के अन्तिम संस्कार का दृश्य अधिक प्रायोजित हो गया है । उसे छोटा होना था । यद्यपि यह रोचक और नाटकीय है फिर भी यह एक बड़ी समस्या होती है । दूसरों की जीवन प्रणालियों के भेद को स्पेस न देने की संकीर्णता से उपजी । आज भी पाकिस्तान से आये शरणार्थी दो शिकायत करते हैं, मन्दिर में पूजा न कर सकने और श्मशान के न होने की । लेखक ने तथ्यात्मक चित्रण कर सम्भवत: निर्देशक के लिए यह जगह छोड़ दी है कि वह देश और मन में दूसरों के प्रति ‘स्पेस’ न होने की समस्या को अपने उपकरणों या अपनी नाट्य भाषा में उभारे । पर अक्सर निर्देशक जब सूक्ष्म को भी स्थूल बनाने पर तुले होते हैं, तब स्थूल तो मानो उनके हाथ में आयी एक नकद सम्पत्ति है, क्योंकि सम्भवत: वे समझते हैं कि नाटक तो दृश्य–भाषा है, जिसे शब्दों से अधिक स्थूल और प्रत्यक्ष होना पड़ता है । इस नाटक में छोटे दृश्यों का बाहुल्य सम्भवत: अधिक व्यवधान पैदा करता है!

एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि लाहौर में रह रही वृद्धा पंजाबी भाषी है और लखनऊ से आया मिर्जा परिवार उर्दू–हिन्दी भाषी । परन्तु भाषा का यह द्वैत हृदयों में अद्वैत होने में बाधक नहीं है । छोटी लड़की तन्नों तक अपनी हर बात दादी से उर्दू में कहती है और दादी अपनी हर बात पंजाबी में करती हैं ये उम्र के दो छोर हैं पर इसमें कहीं दिक्कत नहीं होती । लेखक ने अपने मित्र की सहायता से जो पंजाबी रची है उसमें भी सांवादिकता है और उर्दू–हिन्दी में एक सार्थक सेतु का काम करती है । पात्रों और पाठकों, दर्शकों के लिए ।

नाटक का हर अंग सार्थक है और भावों के रूपायन, उत्कर्ष और सघनता के सारे प्रयोग, जिनमें नासिर की गजलें भी हैं नाटक को सशक्त बनाती है ।––– यह एक रचनाकार की सहृदय उपस्थिति है जिसे लेखक ने रेखांकित किया है ।

प्रभाकर श्रोत्रिय : जन्म 1938, जावरा (म–प्र–) । वरिष्ठ साहित्यकार और नाटकार । तीन दर्जन से अधिक आलोचनात्मक व सम्पादित पुस्तकें प्रकाशित । ‘साक्षात्कार’, ‘अक्षरा’ ‘वागर्थ’ और ‘नया ज्ञानोदय’ के के पूर्व सम्पादक । केन्द्रीय साहित्य अकादमी की साधारण सभा और परामर्श मण्डल के सदस्य भी रहे । भरतीय भाषा परिषद, कोलकाता व भारतीय ज्ञानपीठ, नयी दिल्ली के पूर्व निदेशक । सम्पर्क : +919717266220

.

Nice